Después de 18 meses de guerra comercial y 13 rondas de negociaciones para terminar con las hostilidades, este fin semana los negociadores de Donald Trump y Xi Jinping llegaron a una nueva tregua (parcial). Como siempre, el presidente de EEUU salió en Twitter diciendo que había sido una victoria para los suyos. China se comprometía a comprar entre 40.000 y 50.000 millones de dólares en productos agrícolas, a abrir sus mercados financieros, a reforzar su protección de la propiedad intelectual y a hacer su política cambiaria más transparente.

“la división en fases [de las negociaciones] ya demuestra que las autoridades chinas están llevando esta guerra a su terreno”.

Estos asuntos, que todavía tienen que cerrarse en las próximas semanas para ser firmados por Trump y Xi en la reunión de la APEC en Chile a mediados de noviembre, se van a considerar la primera fase de las negociaciones, y en las siguientes dos se abordarán los temas más peliagudos, como la financiación y la contratación pública en China, las exigencias de transferir tecnología si se quiere acceder al mercado chino, el uso y gestión de los datos digitales en China y el futuro de compañías tecnológicas como Huawei.

Sin embargo, la división en fases ya demuestra que las autoridades chinas están llevando esta guerra a su terreno. La estrategia de Pekín ha sido aguantar los golpes de Trump con estoicismo y represalias contenidas y alargar las negociaciones lo máximo posible para que los efectos de los aranceles hiciesen mella en la población estadounidense, y para que Trump fuese cediendo en su agresividad a medida que se acercase el año 2020, y la campaña electoral para su reelección se le echase encima. Por lo tanto, la tregua de este fin de semana es más una muestra de debilidad de Trump que una batalla ganada.

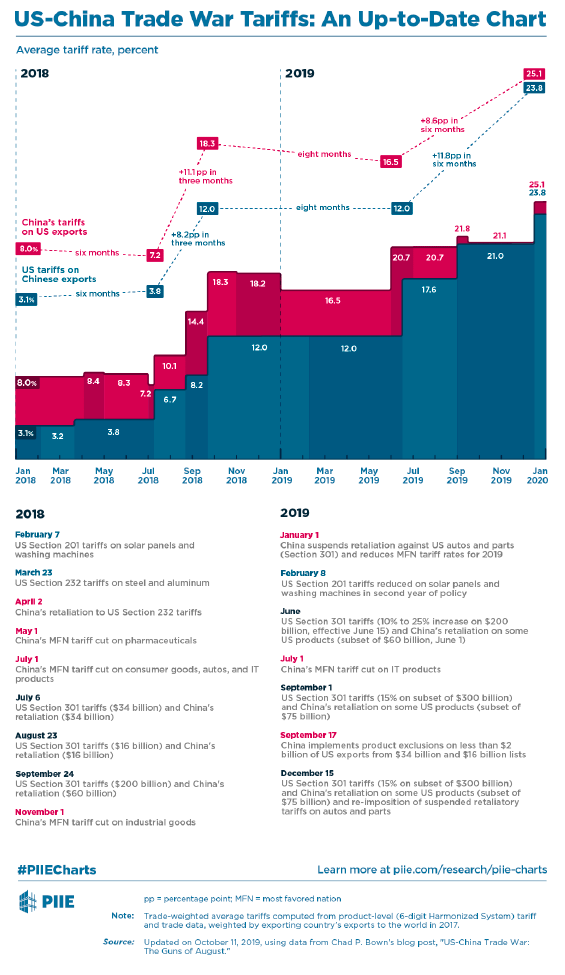

Los números así lo indican. El coste para arrancar de las autoridades chinas concesiones que ya habían ofrecido (y que no se sabe ni siquiera si van a cumplir porque el mágico mecanismo de implementación todavía no se ha acordado) ya es demasiado alto. Desde febrero de 2018, cuando Trump empezó su política agresiva contra China, hasta ahora, los aranceles medios a las importaciones chinas por un valor de 360.000 millones de dólares (un 70% del total) han pasado de un 3% a un 21%, pero igualmente los de las importaciones de productos estadounidenses a China, por un valor 120 millones de dólares, han subido de un 8% a un 22%. Eso duele.

Lo curioso es que, pese a estos aranceles, el déficit con China no ha bajado. Al contrario. En 2018 las exportaciones chinas aumentaron un 7% y en lo que va de 2019 bajaron un 4%, pero las exportaciones de EEUU a China bajaron un 8% y un 24%, respectivamente. En líneas generales, el consumidor estadounidense ha seguido comprando productos chinos, con un coste adicional por hogar en torno a los 600 dólares (o, lo que es lo mismo, 80.000 millones, el 0,4% del PIB), mientras que las autoridades chinas sólo han subido aranceles a los productos estadounidenses fácilmente sustituibles e incluso los han bajado para los no fácilmente reemplazables, como semiconductores y farmacéuticos.

En consecuencia, los aranceles medios chinos para los productos estadounidenses han subido drásticamente, pero para el resto de los países han bajado de un 8% a un 6,7%, ayudando así al consumidor chino. El ejemplo de la langosta es ilustrativo. En julio de 2018 Pekín impuso un impuesto de un 25% para la langosta estadounidense y eso produjo una caída del 70% en las ventas, pero al mismo tiempo redujo un 3% el arancel sobre la langosta canadiense e inmediatamente sus exportaciones a China se duplicaron. Ahora el consumidor chino está comiendo la misma langosta, de las mismas aguas, a un precio más barato.

“Trump cae así de nuevo en el modelo chino de decidir administrativa y burocráticamente por dónde tiene que ir el mercado”.

Es cierto que EEUU cedió muy poco este fin de semana. Ha anulado la subida de aranceles para productos chinos por valor de 250.000 millones del 25% al 30%, pero mantiene sus actuales aranceles y conserva la amenaza de subir aranceles por valor de otros 160.000 millones a productos clave, como juguetes y ordenadores, para mediados de diciembre. Si así fuese, casi el 100% de todas las importaciones chinas estarían cubiertas por los aranceles. Pero justamente eso hace que esta tregua no despeje la incertidumbre comercial, y por lo tanto siga siendo la principal causa de la desaceleración de la economía mundial. La recompensa a este dolor –seguirá insistiendo la Administración Trump– es lograr un gran acuerdo final con China para que cambie su modelo económico, pero hay que ser escépticos con que eso se vaya a lograr.

China seguirá reformándose a su propio paso. Es verdad que este año ha propuesto revisiones a su ley de inversión extranjera para reducir la intromisión del gobierno y ha anunciado una mayor apertura de su mercado financiero, pero siguen persistiendo muchas dudas sobre su aplicación práctica, ya que el poder judicial está bajo el Partido Comunista Chino (PCCh). En general, el PCCh no va a firmar ni implementar nada impuesto por Washington que pueda debilitar su control de la economía. Esa es una línea roja, y complicará mucho las fases dos y tres de la negociación.

Eso sí, Pekín no tiene problemas en comprar más productos estadounidenses. Es más, con la gripe porcina que está sufriendo el país, la compra de más carne de cerdo proveniente de EEUU le viene como anillo al dedo. Lo irónico del último acuerdo es que la compra de productos agrícolas estadounidenses por parte de China nunca superó los 20.000 millones. Ahora eso se tendrá que duplicar. Una subida así difícilmente se producirá espontáneamente por las fuerzas del mercado, sino más bien por orden del PCCh. Trump cae así de nuevo en el modelo chino de decidir administrativa y burocráticamente por dónde tiene que ir el mercado.