Un mes de infarto. Así es como se pueden resumir las primeras semanas de Donald Trump como presidente de EEUU. Sin una clara dirección política y con la sensación de continuar en campaña electoral, ha arrojado un sin fin de órdenes ejecutivas con poca sustancia pero lo suficientemente llamativas para tratar de demostrar su determinación para cumplir con las promesas electorales. Sin olvidar que nos está cambiando los hábitos horarios con sus tuits más incisivos de noche o de madrugada.

Es cierto que hay que aplaudir su intento por cumplir con la agenda, aunque a muchos no les guste, que le estamos juzgando sin ni siquiera dejar pasar esos 100 días de beneplácito del que disfrutan todos los gobernantes antes de pasar a ser juzgados; que otras administraciones han tenido comienzos muy complicados, como la de Clinton en 1993; que tiene en contra a una buena parte de los medios, a todos los demócratas, a parte de los republicanos y a una gran parte del funcionariado del gobierno que continúa en sus puestos, lo que sin duda añade dificultad para arrancar la legislatura. Y no hay que olvidar que no siempre se está separando qué es consecuencia del “efecto Trump” y qué forma parte de la situación del país y del mundo. Es decir, que no le podemos echar la culpa de los populismos en Europa, del estancamiento del comercio internacional, de los movimientos antiglobalización, o de la pérdida de confianza de los norteamericanos en los medios de comunicación. Todo eso ya estaba allí.

Pero las prisas y la falta de experiencia han puesto más que en evidencia una inicial y preocupante disfuncionalidad en la Casa Blanca. Empezando por los cientos de puestos que la nueva administración aún no ha cubierto –alrededor del 90%– y para los cuáles ni siquiera existen los nombres de los nominados o han sido vetados, como el escogido por Rex Tillerson para ser su segundo de a bordo. Es difícil trabajar sin un staff, pero si encima aquellos servidores públicos que se mantienen en sus puestos sienten hostilidad hacia la nueva administración, que no nos extrañen todas las filtraciones que salen de la Casa Blanca. Ningún presidente las querría.

La forma de “hacer política” también está siendo errónea. El ejemplo más claro ha sido la controvertida orden ejecutiva de suspender la admisión de refugiados a EEUU y la entrada al país de ciudadanos de varios países musulmanes de forma temporal. Teóricamente debería haber sido el resultado de un proceso que habría comenzado con la discusión del “plan” entre los varios departamentos implicados, además de la consulta con jueces y expertos para su redacción, con el objetivo de tener una visión lo más amplia posible del asunto. Pero hemos visto que quienes toman las decisiones forman parte de un reducidísimo núcleo que no consulta ni discute con las agencias y departamentos, que busca rapidez, y que rechaza el expertise ¿Resultado? Caos en los departamentos para su aplicación, caos en los aeropuertos y por supuesto la paralización de dicha orden.

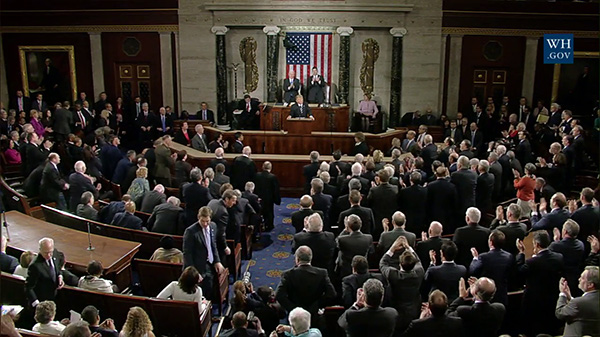

¿Deben los norteamericanos y el mundo acostumbrarse a esta nueva caótica normalidad? Las dudas deberían haberse despejado el pasado 28 de febrero, momento en el que por primera vez Donald Trump se dirigía al Congreso de EEUU. Hasta ahora su relación con él se había limitado a las confirmaciones de algunos cargos. Era, por tanto, el pistoletazo de salida de su interacción con las cámaras y el momento para empezar a hacer política de verdad.

La relación con el Congreso va a ser clave. Por un lado, el presidente debe entender que cuando quiere algo, no siempre lo va a tener. Y todo apunta a que el Congreso no tiene la voluntad de aceptar todas sus propuestas. La nueva administración no debe tampoco olvidar que a pesar de que el Partido Republicano tiene mayoría en ambas cámaras no es una mayoría amplia y, por lo tanto, tendrá que trabajar con los demócratas, sobre todo si quiere afianzar su legado. Seguir sonando como si estuviera en campaña y atacando a Hillary Clinton no es la mejor estrategia.

Su alocución en el Congreso, era, por tanto, la gran oportunidad para detallar políticas, no para denunciar ni para atacar. Era el momento para decirle a los congresistas y al mundo en qué va a consistir su legislatura y cómo las políticas van a ayudar al pueblo norteamericano. Sentaría además el tono para el resto de 2017.

Y cambió el tono. Bueno, lo moderó. Dejó de lado cualquier referencia a la “carnicería” a la que, según él, se encaminaba EEUU y trató de imprimir algo de positivismo y esperanza en el futuro. Incluso ofreció una pequeña rama de olivo a los demócratas que, por otro lado, tienen muy pocas ganas de coger.

Pero el Congreso se quedó con las manos vacías, sin detalles sobre las cuatro grandes áreas en que la quiere basar el comienzo de su legislatura: la reforma fiscal, la sanidad, la seguridad de las fronteras y el plan de infraestructuras –un billón de dólares en inversiones para la próxima década, sin esclarecer el balance entre el capital público y privado o las fuentes de ingresos para nuevas partidas–. Pero hubo una sorpresa: la sugerencia del presidente de un sistema migratorio basado en “méritos”, como ocurre en Canadá y Australia. Y también una nueva locura: la creación de una oficina para las víctimas de crímenes perpetrados por inmigrantes ilegales.

Pero ni las dudas, ni los temores se han despejado. De la Casa Blanca siguen saliendo propuestas poco maduras pero grandilocuentes y que se alejan de la realidad, como los futuros presupuestos de defensa o las posibles líneas de su política comercial.

Y un último apunte. El puesto de “líder del mundo libre” está vacante.