Si hace un año aún se atisbaban tímidos indicios de paz en el convulso escenario sursudanés, hoy no es posible encontrar una sola señal positiva. Entonces el presidente Salva Kiir Mayardit, comenzaba el año reconociendo el daño causado a la población civil desde el estallido de la violencia en diciembre de 2013. A ese gesto siguió la restauración de Riek Machar en su anterior puesto de vicepresidente y el acuerdo para la creación del Gobierno Transitorio de Unidad Nacional, con 30 carteras ministeriales. Pero si se atiende a lo ocurrido a partir de esos días, el balance del año transcurrido no puede ser más negativo.

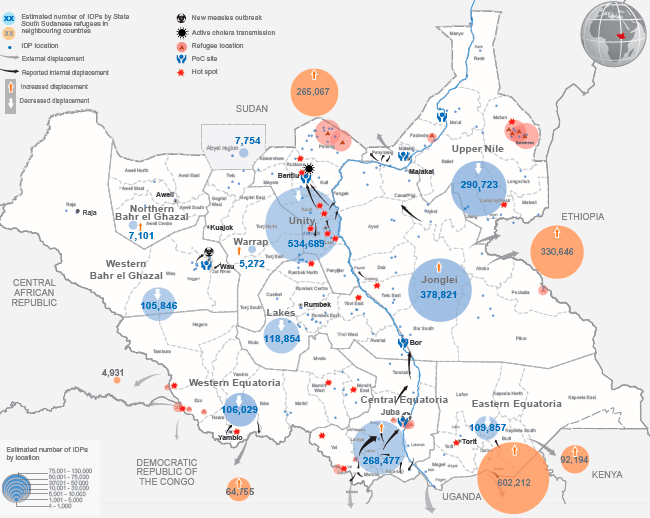

Basta con repasar las noticias más recientes para comprobar que, sobre todo desde el rebrote de violencia del pasado verano y la nueva salida del país de Machar hacia su refugio surafricano, el sufrimiento para la población civil no ha hecho más que aumentar. Actualmente se contabilizan ya varias decenas de miles de muertes violentas y no menos de 3 millones de refugiados y desplazados forzosos (de una población total de unos 11 millones de personas). De hecho, como señalaba la ONU en un informe del 1 de diciembre, el peligro de limpieza étnica promovido por los diferentes bandos enfrentados es una realidad tristemente contrastada en el terreno.

En paralelo, Sudán del Sur sigue ostentando un nada envidiable segundo puesto, tras Siria, entre las mayores crisis humanitarias del planeta. En términos económicos baste recordar que la moneda nacional ha perdido el 80% de su valor desde que, en diciembre de 2015, el banco central decidió dejarla flotar libremente. Con una economía colapsada, que ni siquiera puede rentabilizar su riqueza petrolífera (muy dependiente del tránsito por unos oleoductos controlados por Jartum), con un alto nivel de violencia que desestimula la llegada de inversores internacionales y con un escaso nivel de atención a los dramáticos llamamientos que hacen las agencia internacionales humanitarias para atender las necesidades más urgentes, el gobierno de Kiir se enfrenta a una situación que lo supera por doquier.

A pesar de ello, ese mismo gobierno acaba de rechazar (tras haberlo aceptado anteriormente) el despliegue aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en agosto pasado de unos 4.000 efectivos que debían sumarse a los 13.500 que conforman el contingente de la UNMISS (United Nations Mission in South Sudan), desplegada en el país desde su independencia en julio de 2011. Para justificar su rechazo Juba aduce que no hay un incremento de la violencia que justifique ese aumento del contingente ya desplegado y que, por tanto, sus propias fuerzas se bastan para mantener la situación bajo control. El problema no es solamente que las fuerzas armadas sursudanesas no sean neutrales en el conflicto que vive en país, sino que tampoco tienen la voluntad, el tamaño ni la capacidad operativa para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y para recuperar algún día el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Lo malo es que tampoco UNMISS se ha distinguido precisamente por proteger a los civiles amenazados por los grupos armados, ni por la vigilancia del respeto de los derechos humanos, ni por el apoyo efectivo a la prestación de la asistencia humanitaria, ni, por último, por su empeño para que se cumpliera el acuerdo de cese de hostilidades (aspectos, todos ellos, incluidos en su mandato, reforzado en 2014 por la Resolución 2155 del Consejo de Seguridad). Eso es lo que llevó en noviembre pasado a Ban Ki-moon a cesar al general keniano que era, hasta ese momento, su jefe principal. Una decisión que trajo consigo el anuncio de Nairobi de retirar los 1.100 efectivos que mantenía encuadrados en UNMISS.

A este cumulo de inquietantes circunstancias se ha añadido, para cerrar un año nefasto, la imposibilidad de aprobar un embargo de armas efectivo que permita al menos frenar la dinámica violenta que asola el país. Washington (que solo aporta unos 70 efectivos a UNMISS), con el apoyo de Londres (poco más de 300) y París (en torno a 850) ha intentado sacar adelante una resolución en el Consejo de Seguridad, que incluía además sanciones personales contra Machar y algunos responsables políticos. Pero el pasado 23 de diciembre su iniciativa solo obtuvo siete votos a favor, mientras los ocho restantes miembros del Consejo decidieron abstenerse (incluyendo a Rusia, con apenas 100 efectivos integrados en UNMISS, China, con unos 2.600, y Japón, con alrededor de 300).

Hoy, sin disculpa alguna cuando ya se han registrado ejemplos de pasividad tan escandalosos como los de las guerras de la antigua Yugoslavia, el genocidio en Darfur, las matanzas de los Grandes Lagos y tantos otros, asombra volver a ver cómo la parálisis domina la escena. El rasgo principal del comportamiento de la comunidad internacional sigue siendo mirar para otro lado y repetir tan enfática como falsamente el sobado mantra del “nunca más”, cuando ya la masacre se ha producido. Visto así, y en lo que afecta a Sudán del Sur, nada permite suponer que esta vez vaya a ser distinto.