Los bienes colectivos, como un medio ambiente limpio, la seguridad, la sanidad pública y la ordenación del tráfico en las calles, se enfrentan a un dilema bien estudiado por la ciencia política y la economía: aunque todos o la inmensa mayoría reciben sus beneficios, su mantenimiento exige un coste individual, ya sea económico por la vía de los impuestos o de comportamiento por la vía de acatar normas que no siempre son las preferidas en cada momento por los individuos. Sin un mínimo de compromiso individual de la mayoría, el bien colectivo se hunde y desparece. Si la mayoría de los conductores no respetasen los semáforos, si la mayoría de los individuos no pagasen impuestos, si nadie se molestara en llevar su basura doméstica hasta el contenedor más cercano o si la mayoría diera rienda suelta a sus instintos hacia las personas que les molestan, no tendríamos seguridad, ni ordenación del tráfico ni sanidad pública ni higiene en las calles. Pero siempre hay “gorrones” que confían en que sean otros los que cumplan las normas y ellos puedan disfrutar gratis de esos bienes colectivos.

“La propuesta [neerlandesa de un mini-Schengen] parece muerta antes de formalizarse porque ese grupo tendría que compartir una misma política ante los refugiados”

Schengen es el principal bien colectivo que ha producido la UE, junto con el euro y el mercado común. No sólo lo es objetivamente sino también simbólicamente. Las encuestas muestran que Schengen y el euro son los dos elementos que la población europea considera los activos más valiosos producidos por la UE, los que despiertan más adhesión al proyecto comunitario. Sin embargo, en este momento Schengen está en peligro, en grave peligro de desaparición en lo que respecta a las fronteras terrestres. Los líderes europeos como Juncker, Hollande y Merkel no cesan de repetir que ese peligro es real y que además la desaparición de Schengen es una amenaza al mercado común y a la larga al euro.

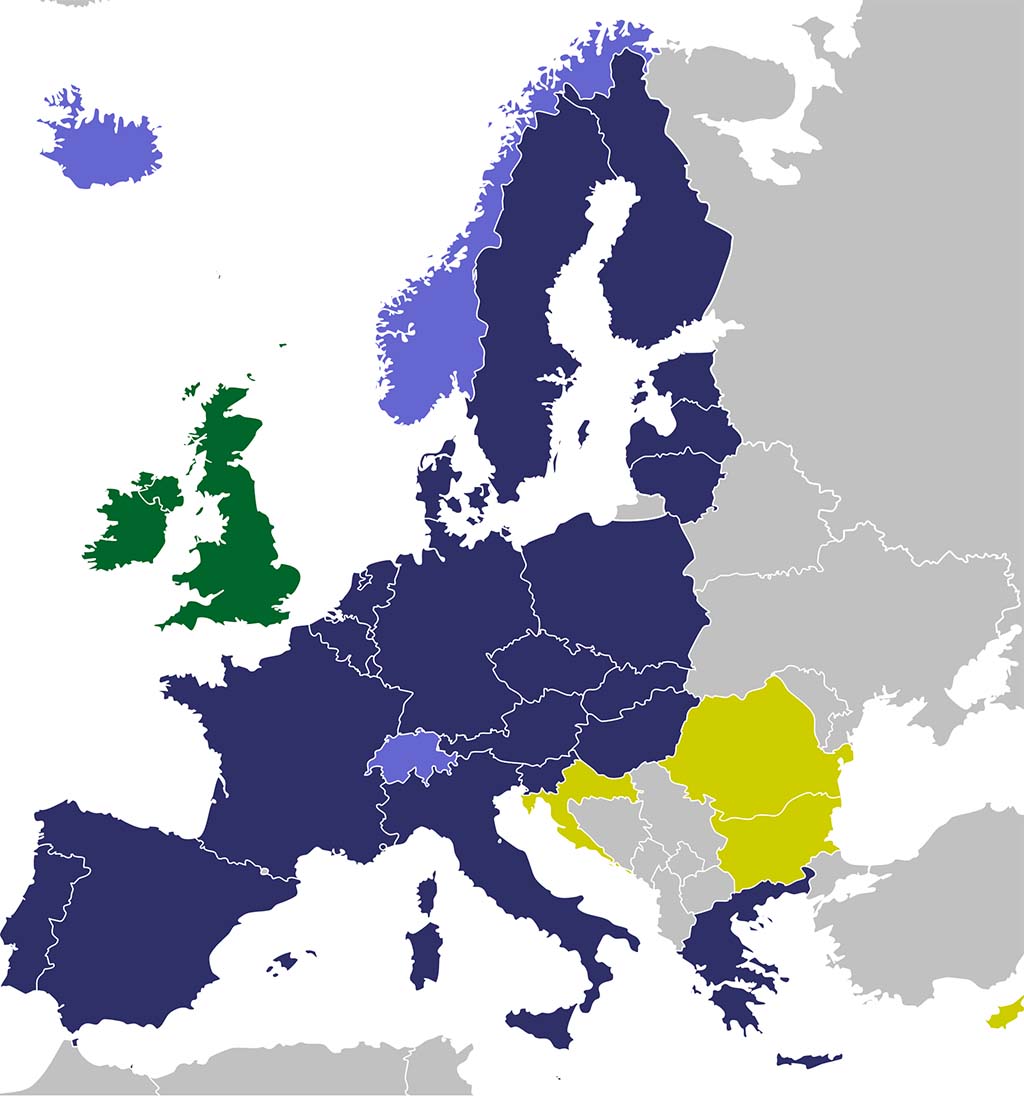

Hace unos meses, cuando comenzaron los primeros cierres de fronteras en el Este durante el verano de 2015, la mayoría de los observadores pensamos que ese cierre provocaría una reacción del conjunto de la Unión para evitar que el fenómeno se extendiera. Porque, pensábamos, Schengen es demasiado valioso para que la UE lo deje morir. Sin embargo, lo que hemos visto es que el cierre de fronteras sigue extendiéndose y provocando un efecto dominó. Es el resultado del aumento del número de migrantes y refugiados que están llegando y que ha hecho que hasta Suecia, el país tradicionalmente más generoso en su concesión de asilo, se haya vista superada y haya cerrado su frontera con Dinamarca, que, en reacción, ha cerrado la suya con Alemania. A su vez Alemania está controlando los accesos por su frontera con Austria, ésta hace lo mismo respecto a Eslovenia, y Francia, a raíz del estado de emergencia decretado tras el atentado de noviembre de 2015, ha reintroducido controles en todas sus fronteras terrestres y aéreas. También Noruega, miembro del Tratado de Schengen, ha hecho lo propio en su frontera sur. Ante este evidente retroceso en la libertad de movimiento dentro de la UE, a finales del 2015 el gobierno neerlandés propuso la creación de un mini-Schengen en el que participarían solamente Alemania, Austria, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, un grupo al que Berlín propuso añadir Francia, un mini-Schengen que quedaría aislado de las fronteras exteriores meridionales de la UE. Al margen de que esta propuesta supondría un mazazo definitivo a la confianza entre los Estados que quedasen fuera y los de dentro, y por tanto a la UE en conjunto, la propuesta parece muerta antes de formalizarse porque ese grupo tendría que compartir una misma política ante los refugiados y ya Francia ha anunciado que no aceptará más, enfrentándose así a Merkel, que sigue propugnando una política de puertas abiertas.

“La Comisión Europea calculaba en enero que el restablecimiento de los controles de fronteras interiores en Schengen había costado ya 3.000 millones de euros a la economía de la UE”

Mientras tanto, la Comisión calculaba en enero que el restablecimiento de los controles de fronteras interiores en Schengen había costado ya 3.000 millones de euros a la economía de la UE, sobre todo por el freno al comercio internacional por carretera. Pero mucho más importante que esta cifra es el riesgo de que Alemania llegue a aplicar estos controles en todas sus fronteras, en un eventual gobierno post-Merkel decidido a evitar el aumento en la llegada de refugiados, un escenario político que resulta muy creíble a la luz de los datos de las encuestas alemanas.

El reciente Consejo europeo extraordinario debía producir una respuesta a esta crisis, junto con la oferta al Reino Unido para evitar el Brexit, pero, si ha avanzado respecto a lo segundo, no ha dado ningún paso en lo primero. Asistimos asombrados a la falta de reacción de gran parte de los Estados: no cumplen con lo acordado. Ni envían a los expertos necesarios para que funcionen los hotspots en Italia y Grecia, sin los cuales el mecanismo de recepción, registro, reparto y devolución es imposible, ni envían personal o medios a Frontex, ni aportan los fondos comprometidos con Turquía, ponen todas las trabas posibles a la aceptación de las cuotas de refugiados… Muchos parecen confiar en que podrán salir de esta crisis actuando como gorrones, es decir, esperando a que sean otros los que contribuyan a la solución.

Resulta paradójico que sean precisamente los países del Este –los que más se han beneficiado de la libertad de movimiento dentro de la UE por el alto número de migrantes económicos que han desplazado al Oeste– los que menos están haciendo para sostener Schengen. En este Consejo han peleado para suavizar las restricciones que el Reino Unido quiere imponer a los derechos sociales de los migrantes intracomunitarios en su suelo, y lo han conseguido en buena parte. Sin embargo, con su postura de “No a todo” en la crisis de los refugiados han abierto una gran brecha y están haciendo imposible una solución común europea. Los antiguos países del bloque soviético nunca tuvieron una experiencia de inmigración relevante, nunca acogieron refugiados y nunca han convivido con población musulmana, de la que tienen una pésima imagen, lo que coloca a sus poblaciones en una posición muy contraria a la aceptación de asilados procedentes de países árabes. En este aspecto de la cultura política, como en algunos otros, la Europa post-comunista es claramente diferente a la Occidental. Incluso su escasa experiencia con el asilo político en el pasado cercano (los polacos que abandonaron el país durante los años 80) les conduce al escepticismo: la mayor parte de ellos utilizó el refugio en Occidente, sobre todo en Alemania, como vía de migración económica, mientras que los que se oponían al régimen autoritario se quedaban en casa y se movilizaban. Por eso ahora muchos de ellos ven como fraudulenta la oleada actual.

Pero el Este no es el único problema. Juncker ha mostrado ya muchas veces su enfado por la lentitud con que los Estados, en general, están respondiendo a sus obligaciones y compromisos. ¿Qué más hace falta para que reaccionen? Quizá que el peor escenario se consolide, Alemania se apunte también a este “todos contra todos” e imponga controles en todas sus fronteras. Es ya un tópico la idea de que la UE avanza a golpes de crisis. En este caso, ¿cuánto más tiene que profundizarse la crisis?