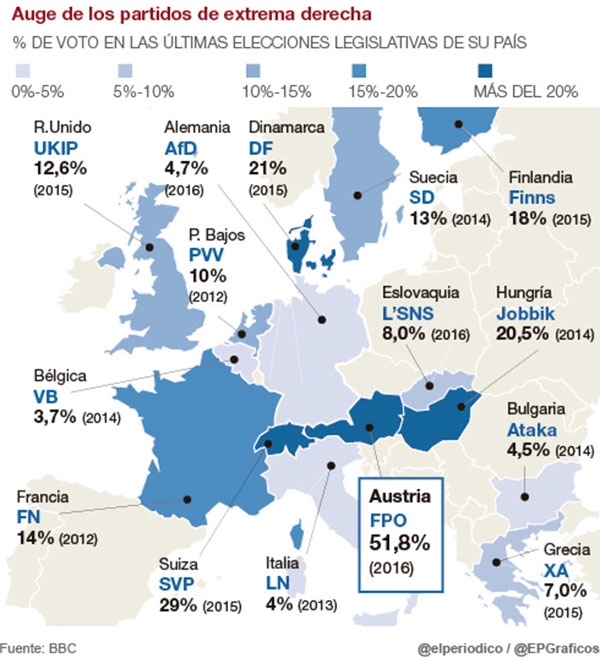

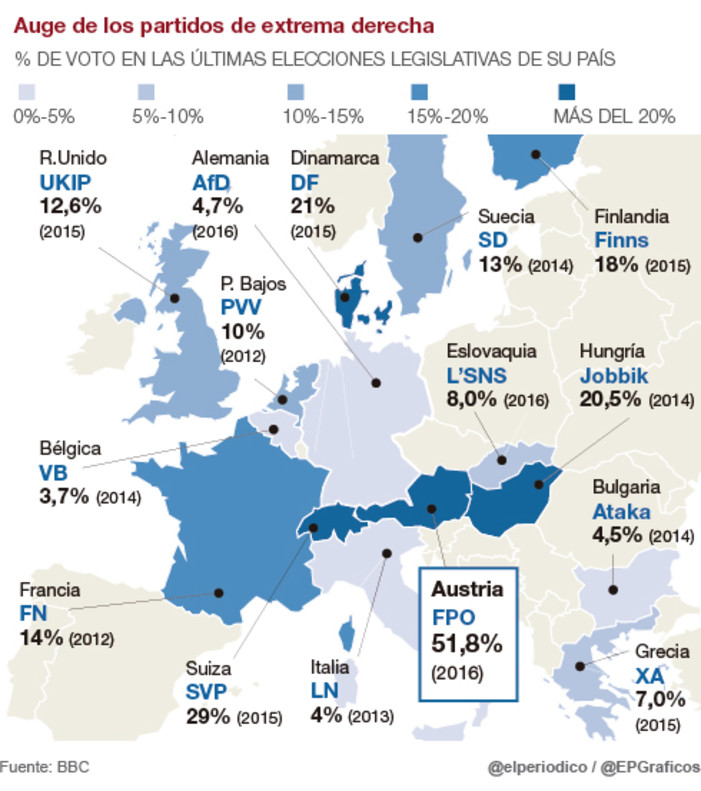

Hoy en día la denominada extrema derecha está presente en la mayoría de los parlamentos nacionales de la UE, con las notables excepciones de Portugal, España, Eslovenia, Irlanda y los micro-Estados. También ha calado hondo en sus socios europeos más importantes como Serbia, Ucrania, Noruega y Suiza. ¿Cómo se explica este giro hacia la derecha en los últimos cinco años en Europa, un continente caracterizado por un modelo social de bienestar y unos valores democráticos compartidos? El incremento en la inmigración es quizá el tema más mediático pero detrás del discurso xenófobo e iliberal del que algunos hacen gala, los partidos de más éxito (como son Ley y Justicia –PiS– en Polonia, el Partido de la Libertad Austriaco –FPÖ–, Fidesz en Hungría y el Frente Nacional francés de Marine Le Pen) proponen también ambiciosos programas económicos basados en los subsidios a las familias, pequeños empresarios y programas de nacionalización del sector privado que están atrayendo el voto tradicional de izquierdas. El resurgimiento de la derecha radical y populista es más que la manifestación de un pensamiento racista: es la manifestación del localismo frente al actual orden mundial de internacionalismo. La soberanía frente a la globalización.

Así pues, en Polonia, la política estrella del PiS durante las elecciones fue su apoyo a las familias mediante la reforma del sistema de subsidios, el incremento de las bajas maternales y la futura introducción de una paga mensual de 500 złotych (113 euros) por hijo. En Hungría, Orbán y su partido populista Fidesz nacionalizaron fondos de pensiones, aprobaron impuestos sobre transacciones financieras y redujeron el precio de la energía en el mercado para beneficiar a hogares e industrias. Sin embargo, la contracción del PIB del 0,8% en este trimestre, la decreciente calidad de los servicios públicos y la alta tasa de pobreza (con el 40% de húngaros en riesgo de exclusión) han dado alas a Jobbik, partido aún más a la derecha de Fidesz, que apuesta por un incremento del gasto público y que se ha convertido en el primer partido de oposición en el país. En Francia, Marine Le Pen propone un incremento del salario mínimo del 13%, una revalorización de las pensiones, una bajada de impuestos en las tarifas energéticas y un proteccionismo económico generalizado. Por último, el FPÖ austriaco esgrime el rechazo al libre comercio, con medidas proteccionistas para proteger a los empleados nacionales e incremento de viviendas públicas y del gasto en sanidad, cosechando así el 86% del voto de la clase obrera en las últimas elecciones presidenciales.

El cambio en la presentación de estos partidos también está siendo clave. La cara “oficial” del PiS es la primera ministra Beata Szydło, poco conocida en política nacional pero cuyo carácter moderado y conciliador contrasta con el estilo abrasivo del fundador del partido, Jarosław Kaczyński. Algo similar sucede en el FPÖ con el candidato presidencial Norbert Hofer y el actual líder del partido, Heinz-Christian Strache. En el Frente Nacional, Marine Le Pen expulsó en 2015 a su padre, Jean-Marie Le Pen, citando sus numerosas “faltas” y distanciándose de su retórica anti-semita. A estas caras nuevas hay que sumar una superficial y calculada suavización del discurso xenófobo. Así pues, estos partidos aceptan públicamente el derecho de asilo y la necesidad de inmigración laboral, y resaltan las virtudes de los inmigrantes “bien integrados” –excluyéndolos inicialmente y provisionalmente de sus críticas como ejercicio de imagen–. Sus plataformas dicen promover medidas, con dudosos criterios, para separar a los “verdaderos” refugiados de aquellos que “abusarán” del Estado de Bienestar, la restricción de la inmigración de baja cualificación y la puesta en marcha de requisitos de integración basados en la asimilación cultural y el conocimiento del idioma. Finalmente, los partidos suelen justificar sus posiciones a base de argumentos económicos, como la reducción de salarios y el supuesto incremento del gasto público, transformando el discurso xenófobo en otra vertiente de proteccionismo, que apela a la desilusión y precariedad laboral de la clase obrera.

En definitiva, la interconectividad de los mercados y los marcos económicos establecidos, como el Tratado de Maastricht y la zona euro, han contribuido a la creación de una percepción en la que cristiano-demócratas y social-demócratas se diferencian más por sus valores y defensa de ciertos derechos que por su programa económico. Esta percepción, junto al rechazo de las medidas de austeridad propiciadas por la crisis económica por una parte importante del electorado, ha suscitado una fuga de votos hacia otras opciones más radicales y que ha afectado con especial fuerza a los partidos social-demócratas. Por lo tanto, el auge de los movimientos de derecha populistas en Europa no es simplemente una reacción a la crisis migratoria, sino una protesta generalizada hacia la globalización por parte de una población que no se siente participe de sus beneficios y que se escuda en la soberanía y en una supuesta protección y seguridad que estos partidos prometen traer.