Ante la pandemia hay una falta notable de referentes no sólo políticos, sino morales internacionales, siquiera occidentales, de personalidades de relieve -dirigentes de diversos ámbitos e intelectuales- que sirvan de faros de orientación. Por ejemplo, el Papa católico Francisco -y en general las iglesias cristianas- no han sabido, o querido, ejercer de tales referentes. Tampoco el llamado a veces “Papa laico”, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, ha desempeñado esa labor, mientras los intelectuales con proyección global parecen también haber brillado por su ausencia ante esta calamidad. Quizá por lo desconocido y la sensación de impotencia de una pandemia que reclama de la responsabilidad colectiva, sí, pero también de cada cual. Enfermedad moral, además de mortal, como se ha dicho.

Ante otras calamidades, los impactos en términos morales y otros han sido notables. Las grandes pandemias de los siglos XI y XII en Europa llevaron a cuestionar el papel de la religión y la Iglesia católica y al final de la Edad Media. Una catástrofe limitada, como el terremoto de Lisboa de 1755, de gran impacto en Europa, inspiró al gran Voltaire a escribir Candide o el optimismo, una feroz crítica a los presupuestos morales de la época, especialmente la idea aireada por Pangloss, el tutor del protagonista, de que “tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles” (todo es lo mejor en el mejor de los mundos posibles).

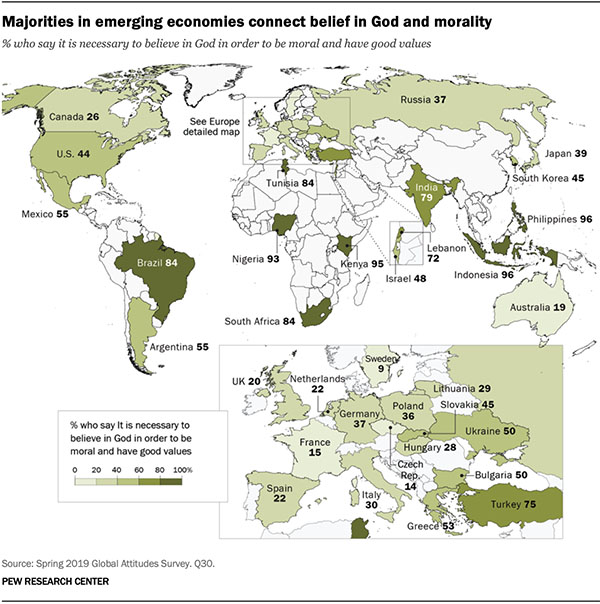

La cuestión de la relación entre la moral y la religión varía según las sociedades. Una reciente encuesta (julio de 2020) del Centro Pew refleja que esta correspondencia cambia por países, por nivel económico y educativo y por edad, en lo que es otra brecha global. Europa Occidental es una zona en la que la creencia en la importancia de Dios para la moral es baja, como en general en los países más ricos, mientras en Brasil, Suráfrica, Indonesia y Filipinas es extremadamente alta. EEUU está en un nivel intermedio. También hay diferencias al respecto entre jóvenes y mayores en casi todas las regiones del mundo, con los primeros más descreídos a este respecto de Dios y la moral.

No es que el Papa Francisco I haya estado callado. Pero en sus intervenciones públicas, incluido algún artículo, ha optado por evitar factores teológicos, para situar la COVID-19 en razones naturales y evitar un debate religioso sobre la cuestión. Quizá el darwinismo propio de la situación -controlado por los medios actuales de lucha contra este tipo de contagios masivos- haya alimentado su prudencia y sus llamamientos a un control medioambiental y de los hábitats naturales para evitar estos saltos de virus dañinos al mundo humano. Aunque en un orden moral, el Papa sí ha insistido en la dimensión social, en la necesidad de luchar contra una desigualdad que ha crecido de la mano del COVID-19. Ha advertido de que “la vacuna contra el coronavirus no puede ser primero para los ricos ni propiedad exclusiva de un país”. En el prefacio de este Papa más social o sociólogo que teólogo (al revés de su predecesor) al libro Comunión y esperanza editado por el cardenal Walter Kasper y George Augustin, Francisco considera que “la crisis nos ha demostrado que, especialmente en tiempos de necesidad, dependemos de nuestra solidaridad con los demás. De una manera nueva, nos invita a poner nuestras vidas al servicio de los demás. Debería hacernos conscientes de la injusticia global y despertarnos ante el clamor de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo”. Pero sus llamamientos no han traspasado de forma significativa los muros mediáticos.

El Papa Francisco ha apoyado la iniciativa que lanzó Guterres desde la ONU para un cese global de hostilidades a fin de unir fuerzas para luchar contra la pandemia y facilitar los esfuerzos de los organismos competentes en proporcionar asistencia en ese sentido, así como asistencia humanitaria, a los sectores más necesitados. El secretario general consiguió que su propuesta se tradujera en una resolución del Consejo de Seguridad, la 2532, adoptada por unanimidad el pasado julio, acerca de la amenaza que supone el COVID-19 para la paz y la seguridad internacionales, aunque sus efectos parecen limitados.

En general la ONU -salvo a través de una insuficiente Organización Mundial de la Salud cuyo director general Tedros Adhanom Ghebreyesus no es ningún referente- ha estado ausente en estos tiempos, no sólo por el carácter de la pandemia, sino por los disensos geopolíticos más profundos entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, con una tensión cada vez más notable entre EEUU y China, además de con Rusia. Los esfuerzos de Guterres se están yendo en su intento de que estas tensiones no paralicen aún más a Naciones Unidas. En términos de referente moral se sitúa lejos de un predecesor como Kofi Annan. Una ausencia que se nota.

En cuanto a otros dirigentes, abundan los que se han convertido o se están convirtiendo en autócratas, “hombres fuertes” (no mujeres), desde Xi Jinping a Putin, pasando por Erdoğan o Modi, mientras que, enfrente, Trump ha perdido toda credibilidad, salvo para sus votantes. Pero son referentes amorales o inmorales. Las guerras suelen generar liderazgos políticos, pero esto no es una guerra ni está haciendo surgir tales personalidades. Probablemente hay un descenso general por doquier en la calidad del liderazgo político en las democracias, y las pocas excepciones no logran una proyección global. Incluso Merkel, con la fuerza de su sentido común y en vías de salida, no consigue esa proyección en este tema. Estas ausencias de referentes se deben en parte también a que en esta crisis ha predominado en un principio el “sálvese quien pueda”, y la visión nacional antes que regional o global, con excepciones parciales en la UE.

Lo que está ocurriendo se sitúa en un marco de referencia en el que los movimientos sociales -que sí tienen una base moral importante- se desarrollan sin líderes. Ya pasó hace unos años con los “Occupy” en EEUU, o el 15-M en 2011 en España. O con el “Me-too” o últimamente, de nuevo en EEUU pero con impacto mucho más allá, el “Black Lives Matter”, a raíz de varias muertes violentas de afroamericanos, las últimas este año, a manos de la policía, con la reciente manifestación contra el racismo en Washington. En esta crisis y en estos tiempos cobran mayor importancia los líderes comunitarios y locales, micro-liderazgos inductivos, pero no micro-morales.

Los intelectuales tampoco han estado muy presentes como referentes morales, frente a los científicos, que no suelen tener esa proyección. Siempre están Jürgen Habermas, Yuval Noah Harari o el filósofo coreano afincado en Alemania Byung-Chul Han, para el cual “el virus es un espejo, muestra en qué sociedad vivimos. Y vivimos en una sociedad de supervivencia que se basa en última instancia en el miedo a la muerte”. O, en España, Daniel Innerarity, autor de Pandemocracia: una filosofia de la crisis del coronavirus, y otros cuyas publicaciones se anuncian para estas próximas semanas. Pues hay reflexiones en curso. Algunos intelectuales sí se han movilizado en el mundo para causas ligadas a esta pandemia, como el centenar de africanos que en mayo escribieron una carta abierta a sus líderes políticos para solicitarles que en medio de esta crisis gobernaran con compasión y utilizaran la situación para impulsar cambios radicales de dirección. Es un virus ciego -aunque no nihilista-, como la naturaleza, la conservación de cuyos equilibrios internos es parte de la nueva moralidad. Todo muy lejos de la afirmación de Pangloss.