Como ya ocurrió en Raqa o Alepo tampoco en la ofensiva sobre la provincia de Idlib habrá un día D y una hora H. De hecho, la ofensiva de las tropas leales a Damasco, con apoyo aéreo ruso, ya está en marcha. Lo que queda por determinar, en términos reales, es el ritmo del asalto al último bastión relevante de los llamados rebeldes.

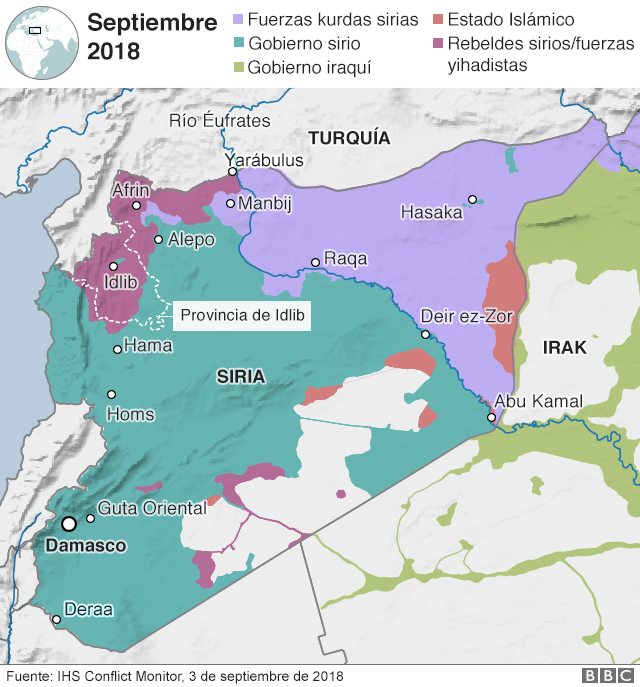

Tras hacer lo propio en Deraa –con el simbolismo que supone recuperar el control de la ciudad dónde todo empezó hace ya más de siete años–, el régimen de Bashar al-Assad se apresta a dar el golpe definitivo en una provincia en la que se aglomeran unos 3 millones de asustados civiles y en torno a 30-70.000 rebeldes de todo tipo. Idlib se ha convertido en un cajón de sastre donde han acabado amontonados los restos de los distintos grupos combatientes que han tenido que abandonar forzosamente otras zonas de desescalada en las que Damasco ha logrado imponer su dictado por la fuerza (aprovechando el respaldo ruso). Entre ellos destacan los yihadistas de Hayat Tahrir al Sham (asociado a al-Qaeda), con unos 12.000 efectivos, a los que se suman rebeldes apoyados en diferentes etapas por monarquías del Golfo y por Ankara (encuadrados en lo que en su momento se conoció como Ejército Libre de Siria). A ese volátil listado también hay que sumar los efectivos que aporta Teherán (no solo sus propios pasdarán sino también los milicianos chiíes reclutados en toda la región) y milicias kurdas de diferente perfil (incluyendo algunas respaldadas por Washington encuadradas en su momento en las Fuerzas Democráticas Sirias) y, por supuesto, las unidades militares turcas allí desplegadas (formalmente vigilando el acuerdo de desescalada bélica, pero en realidad tratando de evitar que las milicias kurdas puedan llegar a controlar buena parte de la zona fronteriza sirio-turca).

Para un régimen que se siente convencido de que el tiempo ya corre irreversiblemente a su favor, Idlib es el último capítulo de una guerra que ya tiene desgraciadamente ganada (aunque eso no suponga que el fin de la violencia esté próximo). Desde una perspectiva militar cabe imaginar que para Damasco la opción preferible es una ofensiva total con las unidades ya desplegadas en el oeste, sur y este de la provincia. En paralelo, y como en casos anteriores, también cabe prever que ofrecerá acuerdos de rendición a quienes renuncien al combate, aprovechando las brechas internas entre una amalgama de rebeldes ya notablemente fracturada. Pero para el éxito de esa ofensiva, que tampoco en esta ocasión atenderá las inquietudes y necesidades de la población civil, sigue siendo muy importante el apoyo aéreo y la potencia de fuego artillero que Moscú lleva tiempo prestando a al-Assad (ahora reforzado con los medios activados para las maniobras que Rusia ha llevado a cabo del 1 al 8 de septiembre en aguas mediterráneas próximas a la costa siria).

En todo caso, como acaba de comprobarse en la reunión mantenida en Teherán entre los mandatarios de Irán, Rusia y Turquía (en un gesto que deja a Damasco, a Washington y a Bruselas en un segundo plano) una ofensiva de este tipo plantea considerables problemas entre los tres circunstanciales aliados. Irán está seriamente empeñado en el apoyo a al-Assad, como pieza clave en su plan de liderazgo regional, pero trata al mismo tiempo de refrenar su implicación militar en Siria por temor a que, de otro modo, la Unión Europea termine por alinearse con Washington en su intento de defenestrar al régimen de los ayatolás. Por su parte, a Rusia le interesa hacer valer su papel de interlocutor imprescindible en cualquier búsqueda de salida al conflicto, mientras se plantea ir reduciendo su implicación militar directa en el apoyo a al-Assad. Por lo que respecta a Turquía, es bien conocida su oposición a una ofensiva total, temerosa de verse afectada por una nueva oleada masiva de refugiados, añadidos a los más de tres millones de sirios que ya malviven en su suelo. Moscú también calcula que difícilmente cabe suponer que Ankara permanezca impasible ante una campaña que le afecta muy directamente, y mucho menos si termina por concretarse el alineamiento de las milicias kurdas que parecen dispuestas a colaborar militarmente con Damasco, a cambio de la concesión de algunas competencias locales en sus zonas tradicionales al este del Éufrates. Igualmente, Rusia debe evitar que el desarrollo de los combates suponga un nuevo avance de tropas y aliados iraníes hacia los Altos del Golán, lo que resulta insoportable para un Israel con el que comparte intereses cada vez más visibles. Y tampoco cabe descartar que, en ese contexto de guerra total, en algún momento las tropas gubernamentales se atrevan a emplear nuevamente armas químicas, lo que podría llevar a un Washington cada vez menos interesado en los pormenores de la situación siria a volver sobre sus pasos.

No menos importante para Vladimir Putin es evitar que las previsibles masacres que en el marco de esa ofensiva total se pudieran producir pueda desbaratar sus planes de implicar a la Unión Europea en la transferencia masiva de fondos para la reconstrucción de Siria. A fin de cuentas, con el señuelo de que tras la guerra es necesario recuperar rápidamente la situación previa, Putin pretende convencer a los Veintiocho no solo de que su intervención militar ha sido necesaria para recuperar la estabilidad y deshacerse de la amenaza yihadista, sino que ahora, si la UE desea verse libre de la presión migratoria que ejercen los millones de refugiados sirios dispersos por todo el Mediterráneo, debe pagar la cuenta para que puedan regresar a sus hogares, aceptando en resumen que al-Assad sabrá cuidar de su gente.

Esas son las razones principales que explican el esfuerzo de Moscú por convencer a Damasco de que lo más conveniente es seguir adelante con una ofensiva limitada, aunque eso no le permita lograr una victoria definitiva a corto plazo. Queda por ver si el control ruso del conflicto sirio llega al punto de frenar a un régimen sirio que pretende aprovechar las circunstancias favorables para rematar una tarea que le supondría presentarse ya claramente como victorioso.