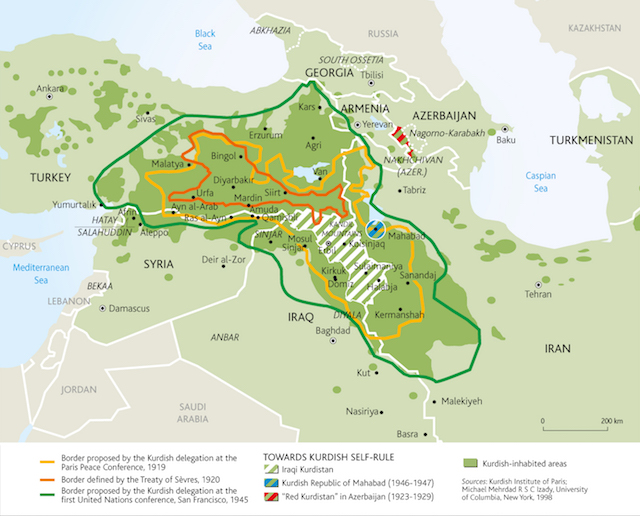

Son unos treinta millones, repartidos fundamentalmente entre Turquía (15 millones; 20% de la población total), Irán (7,5; 10%), Irak (4,5; 13%) y Siria (1,5; 7%). Son el mayor pueblo del planeta sin un Estado propio, aunque en 1920 estuvieron a punto de concretar su histórico sueño cuando el Tratado de Sèvres, firmado entre el derrotado imperio otomano y sus vencedores, contempló la creación de Kurdistán. Una efímera decisión que tan solo tres años después fue anulada por el Tratado de Lausana, ante la negativa de los nuevos dirigentes nacionalistas turcos, con Mustafa Kemal Attatürk a la cabeza, a aceptar lo que el último sultán había firmado por imposición. Fue en Lausana, de hecho, dónde quedó sacralizada la fragmentación kurda que se mantiene hasta hoy en los cuatro Estados anteriormente citados.

Es también una etnia, no árabe, que primero fue dominada por los árabes (en el siglo VII) y posteriormente por los otomanos (en el XIII) y que a lo largo de su historia moderna ha demostrado que son más profundas las diferencias entre ellos mismos que las confluencias, más allá de compartir esa honda aspiración de contar con un Estado propio. De hecho, la actual convivencia de las dos principales facciones que comparten el poder del Gobierno Regional del Kurdistán iraquí desde 1992 –representadas por el Partido Democrático del Kurdistán, de Masud Barzani, y la Unión Patriótica del Kurdistán, de Jalal Talabani– es más una excepción, que debe mucho al afán de Washington por contar con un aliado local con el que contrarrestar el creciente poderío del chiismo iraquí, que una regla.

Otro de los factores que comparten las diversas comunidades kurdas asentadas en esos cuatro países es el notorio rechazo que generan en todos los gobiernos regionales, empeñados en impedir que tal sueño estatal pueda convertirse en realidad. Y ahí están para confirmarlo la anulación manu militari de la república de Mahabad, apoyada por la Unión Soviética, a manos de Irán (en 1946), o la larga confrontación violenta que enfrenta a Ankara con las milicias del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) desde 1984, y que ahora vuelve a registrar uno de sus periodos más sangrientos. Mejor le ha ido, mientras tanto a ese Kurdistán iraquí ya mencionado anteriormente, aprovechando tanto el sostenido apoyo estadounidense como el debilitamiento del poder de Bagdad y hasta la entrada en escena de Daesh en estos últimos dos años (que le han permitido, por ejemplo, ampliar su dominio hasta hacerse con la codiciada Kirkuk).

En todo caso, hoy como ayer, los kurdos son la parte más débil de un juego en el que confluyen actores muy poderosos que, cuando no los aplastan o los olvidan, se dedican a instrumentalizar sus deseos al servicio de estrategias que están muy lejos de poder dominar a su gusto. Así ocurre, a modo de ejemplo, en el caso de los kurdos sirios, con Turquía y Estados Unidos situados en posiciones antagónicas, dados sus diferentes visiones sobre el conflicto sirio.

En síntesis, Turquía es uno de los principales interesados en provocar el derribo del régimen de Bashar al-Assad, con la intención de que sea finalmente la mayoría suní siria la que ostente el poder en Damasco (alineado con Ankara y en contra de los intereses hegemónicos de Teherán). Le interesa, asimismo, evitar la conformación de un feudo kurdo que pueda servir de plataforma nacional en el futuro y de refugio a un PKK que ahora vuelve a ser visto como el enemigo a batir por un Erdogan que se ha envuelto en la bandera nacionalista como mecanismo para recuperar el apoyo popular (en un cálculo que le ha servido para recuperar la mayoría absoluta en las recientes elecciones legislativas, pero que no le asegura alcanzar su sueño presidencialista).

A Estados Unidos, centrado en eliminar la amenaza que representa Daesh, le basta con disponer de un aliado local que le sirva de “carne de cañón” para enfrentarse cara a cara con los yihadistas. En esa línea, Washington viene apoyando a las milicias kurdas sirias del Partido de Unión Democrática, conocidas como Unidades de Protección Popular (UPP), que tan buen resultado le han dado antes en Kobani y ahora en las zonas próximas a la frontera sirio-turca. No puede sorprender que las UPP sean vistas por Ankara como terroristas y aliados del PKK y que, en consecuencia, esté lanzando ataques directos contra sus posiciones en territorio sirio, tanto en la base aérea de Menagh como en los alrededores de la ciudad de Azaz. De este modo pretende evitar que los kurdos sirios logren consolidar una zona propia desde la frontera con Irak, a lo largo de los 800km que hay de frontera común sirio-turca.

La tensión entre Ankara y Washington es, por tanto, inevitable. Y más aún tras el atentado registrado el pasado día 17 de febrero en la capital turca –un coche bomba que provocó la muerte de al menos 28 personas y heridas a más de 60–, que Ankara ha atribuido de inmediato a las UPP en colaboración con el PKK. Más allá de las incógnitas que todavía rodean el suceso, no parece muy probable que las UPP dispongan de la capacidad operativa para llevar a cabo ese ataque y, más aún, que puedan estar ahora mismo interesadas en alimentar la deriva belicista del gobierno turco contra su todavía inestable feudo sirio. Queda por ver cómo encajarán sus respectivas visiones Ankara y Washington, mientras Moscú sigue adelante, reforzando a un al-Assad que cada día potencia su imagen como aliado circunstancial contra Daesh. Vivir para ver.