Para quienes viven la ensoñación de poner fin a los problemas de Libia por vía militar todo parece comenzar a encajar. Por un lado, como consecuencia del acuerdo firmado el pasado 17 de diciembre en Sjirat (Marruecos), acaba de anunciarse la creación del Gobierno del Acuerdo Nacional, presidido por Fayez al Sarraj, con un nuevo gabinete conformado por 32 ministros reclutados de todas las regiones del país. Por otro, como se está viendo ahora en el Golfo de Sirte, se está produciendo una confluencia de fuerzas militares al servicio del gobierno, aunando esfuerzos en las operaciones contra los grupos rebeldes. Lo que queda, y ya algunos lo apuntan en el horizonte inmediato, es la concreción de un plan de apoyo militar por parte de potencias exteriores, tanto con suministro de armas a quienes se subordinen a los nuevos gobernantes, como incluso con aportación de contingentes militares, sobre todo aéreos, pero también con unidades de operaciones especiales, asesores e instructores.

El problema es que todo ese castillo de naipes está montado sobre bases muy débiles. En primer lugar, porque es una absoluta incógnita determinar la reacción que tendrá una ciudadanía que no ha sido consultada en ningún punto del proceso, ni la que tendrán muchas de las facciones que pugnan por el poder desde la caída del régimen anterior y que, por diversas razones, no han querido o podido participar en las negociaciones. Nada asegura, por el simple hecho de firmar el documento de Sjirat (Lybian Political Agreement), que se difumine como por ensalmo la profunda fractura que separa al, hasta ahora, gobierno y parlamento asentados en Trípoli, con fuerte impronta islamista, y al reconocido por la comunidad internacional, basado en Tobruk. Buen número de los representantes de Trípoli han rechazado hasta el último segundo las condiciones que ofrecía la ONU para llegar a un acuerdo de unidad nacional y solo la monumental presión internacional ha logrado imponerlo. Pero basta con constatar que en torno a la mitad de los diputados han optado por desmarcarse de ese acuerdo para hacerse una idea de la enormidad de la tarea que las nuevas autoridades tienen por delante.

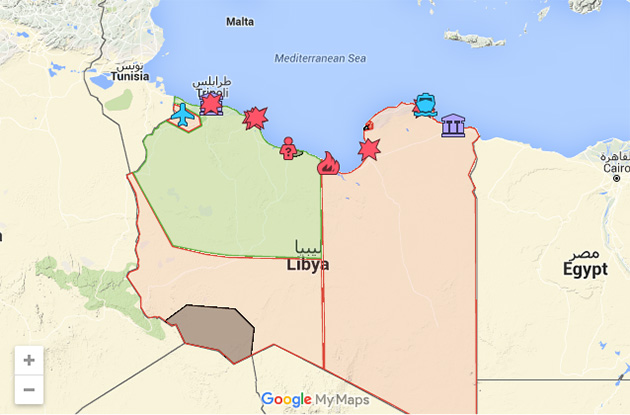

Por otra parte, son muchos los grupos armados que no se sienten comprometidos con lo acordado y que están condiciones de seguir reclamando por las armas la satisfacción de sus demandas. Sin ser el único, Daesh sobresale entre todos ellos. Con unos 5.000 efectivos ya asentados en el país y con un feudo localizado desde mayo pasado en Sirte, actualmente está empeñado en lanzar operaciones cada vez más ambiciosas, tanto hacia el oeste (como se ha visto recientemente en Zliten, 150km al este de Trípoli), como hacia el este. En este último escenario la atención se concentra ahora en Bin Jawad (a tan solo 30km de Sidra), desde donde tiene ya a su alcance instalaciones portuarias y petrolíferas tan relevantes como las de Ras Lanuf (y, posteriormente, Marsa al Brega, la mayor refinería del norte de África). La determinación de evitar una pérdida tan relevante está, efectivamente, animando la suma de fuerzas entre las subordinadas al general Jalifa Hafter, jefe militar del hasta ahora denominado Ejército Nacional Libio, y las de la Guardia de Instalaciones Petrolíferas, leales a Ibrahim Jadhran. Las pésimas relaciones personales entre ambos líderes hace muy difícil imaginar que se produzca una verdadera alianza de fuerzas que, al menos en términos formales, son leales a Tobruk. Hifter, antiislamista confeso y favorable a un modelo centralizado para Libia, no dispone de medios suficientes para atacar a Daesh –sus aviones no tienen autonomía suficiente para llegar desde Bengasi y prácticamente todas sus tropas terrestres ya están empeñadas en otros frentes. Jadhran, que como señal de su poder ya logró paralizar la exportación de petróleo desde agosto de 2013 a mayo de 2014, aspira a una Libia federal y no parece dispuesto a colaborar fácilmente (y mucho menos a subordinarse) a quien identifica como el responsable de varios atentados contra él y miembros de su poderosa familia.

En cuanto a la posible intervención militar exterior –y sin olvidar que ya se viene produciendo de manera puntual desde hace tiempo– sigue resultando muy improbable que se produzca un despliegue de tropas terrestres en masa. La opción más obvia descansa, por tanto, sobre una entelequia inexistente: apoyar a las fuerzas armadas libias sometidas a la autoridad del nuevo gobierno. Eso es precisamente lo que no existe –ni gobierno sólido, ni ejército digno de tal nombre– y no cabe imaginar a corto plazo que la situación en el terreno mejore hasta ese punto. En consecuencia, se corre el riesgo, con el afán de eliminar la amenaza que supone Daesh, de volver a cometer errores bien conocidos (no solo aquí sino también en Siria, Irak…) de alimentar a pequeños monstruos que cada actor creará tener controlado a su servicio, avivando un fuego que muy pronto acaba por quemar a quienes los han creado y apoyado. ¿Será así otra vez?