Al margen de las inevitables diferencias entre las diversas fuentes que analizan el nivel global de violencia y el número de conflictos violentos que asolan distintos rincones del planeta –derivadas básicamente de la utilización de distintos conceptos para definir qué es una guerra o un conflicto armado–, la percepción generalizada es que estamos asistiendo a un crecimiento sostenido de la violencia en todas sus modalidades. Una percepción que va unida al desmoronamiento del orden internacional nacido de la Segunda Guerra Mundial, teóricamente basado en normas de validez universal que el propio líder mundial, Estados Unidos (EEUU), se encarga de trasgredir a diario tanto personalmente como cubriendo las espaldas a sus principales aliados cuando hacen lo propio, mientras demoniza y sanciona a sus adversarios. La aplicación de esa doble vara de medida, tan notoria hoy en el caso de Rusia e Israel, no sólo deteriora su imagen como garante de la seguridad internacional, sino que aumenta la posibilidad de que termine imponiéndose la ley de la jungla, con gobiernos y actores no estatales tratando de imponer su dictado por la fuerza sin ajustarse más que a sus propios deseos.

La militarización de la agenda internacional es ya un rasgo bien evidente, con 108 países que han sufrido una intensificación de esta tendencia en el último año (…)

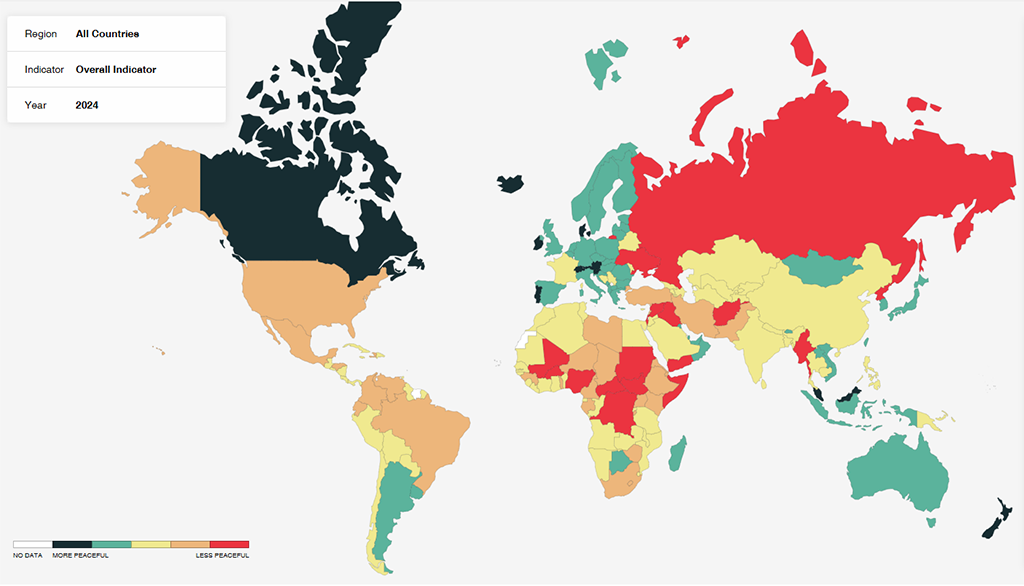

No puede extrañar en consecuencia que, cumpliéndose una vez más la regla de que cuando la fuerza centrípeta se debilita aumenta la fuerza centrífuga en el sistema internacional, sean cada vez más los que tratan de aprovechar el debilitamiento del líder y de las normas para aventurarse a cumplir sueños más o menos legítimos. El resultado, como nos señala el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) en su Índice Global de Paz 2024, es que actualmente hay 92 países implicados directamente en guerras y que en 97 el nivel de la paz se ha deteriorado. Unos datos que suponen el punto más alto de preocupación desde 2008 (cuando se creó dicho Índice).

El número de conflictos activos en la actualidad se eleva a 56, el más alto desde el final de la Segunda Guerra Mundial, sin que sirva de consuelo que ninguno de ellos tenga la dimensión letal y destructiva de los que se daban hace 80 años. Lo que aumenta, igualmente, es la tendencia a que, como ha ocurrido con Etiopía, Gaza, Sudán y Ucrania, los conflictos menores terminen por escalar rápidamente hasta convertirse en conflictos convencionales de alta intensidad que se prolongan sine die. De hecho, el porcentaje de conflictos que finalizan con una victoria decisiva de alguno los bandos enfrentados ha disminuido del 49%, en la década de 1970, a menos del 9% en la década pasada, al igual que ha ocurrido con los que terminaron con un acuerdo de paz, pasando del 23% a poco más del 4% en el mismo periodo.

Eso se traduce, por un lado, en que el número de víctimas mortales producidas directamente por los combates haya llegado a 162.000; la segunda cifra más alta de los últimos 30 años. Por otro, sigue creciendo el número de personas forzadas a abandonar sus hogares al tratar de poner a salvo sus vidas, de forma que ya en septiembre de 2023, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estimaba que se había superado la cifra de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas forzosas, en una tendencia alimentada principalmente por la guerra en Ucrania, los conflictos en Sudán, la República Democrática del Congo y Birmania, una combinación de sequías, inundaciones e inseguridad en Somalia y una prolongada crisis humanitaria en Afganistán. Y el 75% de todas ellas, en contra de la obsesión xenófoba que algunos alimentan en los países occidentales, se encuentran en países de renta baja y media. Por último, en términos económicos, y según el citado Índice, el impacto global de la violencia alcanzó los 19,1 billones de dólares (un 13,5% del PIB mundial).

Cabría pensar que la enormidad de esos costes debería impulsar un esfuerzo global para evitarlos o al menos reducirlos. Sin embargo, basta con comparar el total de los fondos dedicados a la consolidación y mantenimiento de la paz –49.600 millones de dólares– con el gasto militar total –2,44 billones de dólares– para entender que, en lugar que centrar el foco en prevenir el estallido generalizado de violencia, se otorga mucha mayor prioridad a cumplir con el viejo proverbio latino de si vis pacem, para bellum. La militarización de la agenda internacional es ya un rasgo bien evidente, con 108 países que han sufrido una intensificación de esta tendencia en el último año, aumentando sostenidamente sus presupuestos de defensa, con EEUU a la cabeza en cuanto a capacidades militares, triplicando a las que presenta China y con Rusia todavía más lejos.

Y algo indica que esa pauta de comportamiento no da buenos resultados cuando se constata que Norteamérica es la región del planeta que ha sufrido un mayor deterioro en sus condiciones de paz durante el pasado año y que Oriente Medio y el norte de África sigue siendo la región menos pacífica (con Yemen y Sudán como los más violentos del mundo y con Israel sufriendo el mayor deterioro de todos los incluidos en el Índice). El contrapunto, aun sin olvidar en ningún caso Ucrania, lo da Europa, que sigue siendo la zona menos violenta del mundo, con Islandia, Irlanda y Austria encabezando la lista de los países más pacíficos. Un apunte positivo que no permite olvidar, como señala Steve Killelea, fundador y presidente ejecutivo del IEP, que “en la última década la paz ha disminuido en nueve de los diez años”.