Solo la muerte del fotoperiodista David Gilkey y su traductor, Zabihullah Tamanna, en un rincón de la provincia suroccidental de Helmand, como resultado de fuego artillero todavía de origen desconocido, ha devuelto a Afganistán a los titulares. La anterior referencia mediática había sido la eliminación, el pasado 21 de mayo, del líder talibán, el mulá Akhtar Mansur, en una nueva muestra de la precisa capacidad destructiva de los drones estadounidenses. Pero más allá de esas puntuales noticias, todos los días desde 1979 Afganistán es sinónimo de una violencia imparable.

Sin necesidad de remontarse más atrás, los más de 31 millones afganos no conocen otra cosa, al menos desde que Moscú decidió invadir el país ese año. A eso siguió la violencia sectaria de la primera mitad de los noventa entre los grupos que pugnaban por hacerse con el control de Kabul, el férreo control ejercido por el régimen talibán (1996-2001), la invasión y ocupación liderada por EE UU (de octubre de 2003 a diciembre de 2014) y, desde entonces, el visible rebrote violento talibán, al que se suman una al-Qaeda todavía operativa y un Daesh que rivaliza por liderar el yihadismo global.

En el camino recorrido estos últimos tiempos han quedado arruinados los intentos de negociación para reintegrar a unos talibán que consideran que el tiempo corre a su favor y que, por tanto, no muestran un deseo claro de entrar en negociaciones con el débil tándem gubernamental Ashraf Ghani Ahmadzai – Abdullah Abdullah. Si en su momento tardaron dos años en reconocer la eliminación de su fundador, el mulá Mohamed Omar, ahora tan solo han necesitado cuatro días para confirmar la de Mansur. Pero más allá de ese particular detalle, y a pesar de que el propio Obama haya calificado su eliminación de “hito relevante”, nada hace suponer que realmente vaya a haber un antes y un después en relación con los enormes desafíos a los que se enfrenta Afganistán.

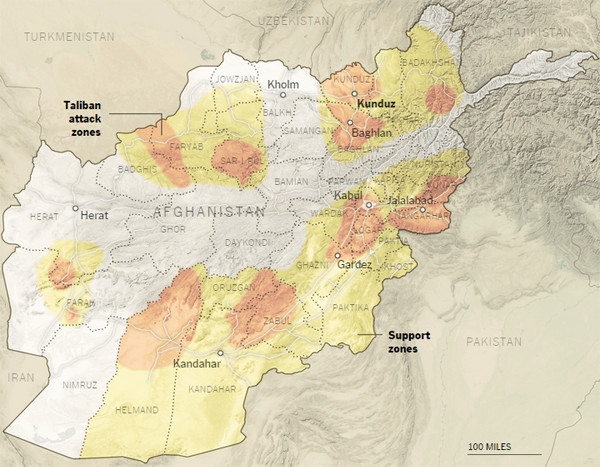

Esto es así porque, en primer lugar, la eliminación de un nuevo líder talibán no parece debilitar en modo alguno la capacidad y voluntad del grupo para imponer su dictado. Por el contrario, todo da a entender que hoy los talibán controlan más territorio afgano que nunca, desde el derribo de su régimen en octubre de 2001. Eso significa que, ni siquiera con la implicación directa de Washington durante los últimos quince años, los gobernantes de Kabul han logrado recuperar el monopolio del uso de la fuerza. De hecho, tampoco han conseguido reconstruir el país, satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de la población, cerrar las brechas sectarias o atraer la inversión extranjera. Y eso explica en buena medida que haya aumentado la desafección ciudadana y, por tanto, que se mantenga el caldo de cultivo favorable a las posiciones de los talibán.

El entramado talibán mantiene una capacidad operativa muy considerable, como lo demuestra el empuje de la nueva ofensiva de primavera, castigando tanto la capital como las provincias próximas a Pakistán. En paralelo han sido capaces de organizar una loya jirga para nombrar a un nuevo líder –el mulá Haibatullah Akhundzada, hasta ahora uno de los más próximos a Mansur– y a sus dos lugartenientes –Sarajuddin Haqqani (con una edad estimada en torno a los 50 años), en representación del poderoso clan que sigue contando con su principal feudo en Pakistán, y el mulá Mohamed Yaqoub (de apenas 25), hijo del fundador del movimiento, el mulá Omar.

Si bien es cierto que Mansur no daba muestras de estar interesado en entrar en verdaderas negociaciones con el gobierno afgano (y eso le ha servido a Washington como argumento para explicar su mortal decisión), nada permite suponer que Akhundzada tenga una posición distinta. De lo poco que sobre él se conoce destaca su procedencia de la tribu Noorzai, en la provincia de Kandahar, y su papel como uno de los principales responsables de impartir justicia durante el régimen talibán. Su ascenso al máximo liderazgo talibán debe interpretarse no tanto en clave militar –campo en el que no cuenta con experiencia significativa–, como en su calidad de figura espiritual y de criterio jurídico contrastado para las distintas corrientes que conviven en el seno del movimiento. A buen seguro, su elección es un intento por cerrar las brechas internas (sin que eso haya evitado la protesta de alguna facción), apareciendo como una figura de consenso frente a otros candidatos que planteaban mucha más confrontación interna. En todo caso, solo cabe calificarlo como un notorio representante de la línea dura, del que se espera en principio que dé continuidad a la actual estrategia talibán.

Aun así, solo cabe esperar que EEUU mantenga su estrategia militar de castigo directo contra los violentos, mientras procura incrementar la capacidad operativa de las fuerzas armadas y de seguridad afganas. También cabe prever que continuarán la contemporización paquistaní con los talibán afganos que acoge en su territorio, y las protestas de Islamabad por las reiteradas violaciones de su espacio aéreo (Mansur fue eliminado en la provincia paquistaní de Baluchistán) y por el desaire que supone que Washington ni siquiera avise con antelación a su contraparte paquistaní del desarrollo de ese tipo de operaciones. Por último, también cabe suponer que Irán proseguirá con su doble juego, acercándose por un lado a Kabul –cooperando en cierta medida ante la emergencia de la amenaza común que representa Daesh– y, por otro, manteniendo ciertos vínculos con los talibán –suministrándoles armas y material, permitiéndoles moverse a ambos lados de la frontera común (el propio Mansur había realizado varias visitas médicas a la zona baluchi iraní en los meses previos a su eliminación)– con idea de contar con una baza más de negociación en defensa de sus propios intereses. Y así ad aeternum.