Desde que el conflicto se recrudeció tras la invasión y ocupación estadounidense iniciada en octubre de 2001, Afganistán se había habituado desgraciadamente a que fueran los talibán quienes anunciaran el inicio de cada primavera con el arranque de su ya acostumbrada campaña violenta. Pero este año, en una fatídica muestra de que su poder coercitivo crece a ojos vista, los ataques y atentados se suceden prácticamente sin desmayo en cualquier momento del año. Y como ejemplo bien reciente de ello, ahí está el arranque de 2018, con más de 130 muertos y más de 300 heridos provocados en diversos ataques y atentados realizados en el intervalo de tan solo diez días de enero.

El primero, producido el pasado 20 de enero, fue un nuevo ataque contra el Hotel Intercontinental (tras el sufrido en 2011), localizado en Kabul y frecuentado por todo tipo de visitantes extranjeros. A este le siguió el registrado el día 24 contra la sede de la organización no gubernamental Save the Children, en Jalalabad (ciudad de unos 350.000 habitantes en la provincia oriental de Nangarhar). El siguiente también tuvo a la capital afgana como escenario, empleando una ambulancia-bomba que terminó el día 27 con la vida de unas 100 personas e hirió a otras 150 en las inmediaciones de la sede de la agencia nacional de inteligencia. Por último, y sin salirse de Kabul, el día 29 se produjo el ataque a una base militar adjunta a la principal academia militar, Marshal Fahim, donde se forman los futuros oficiales de las fuerzas armadas afganas.

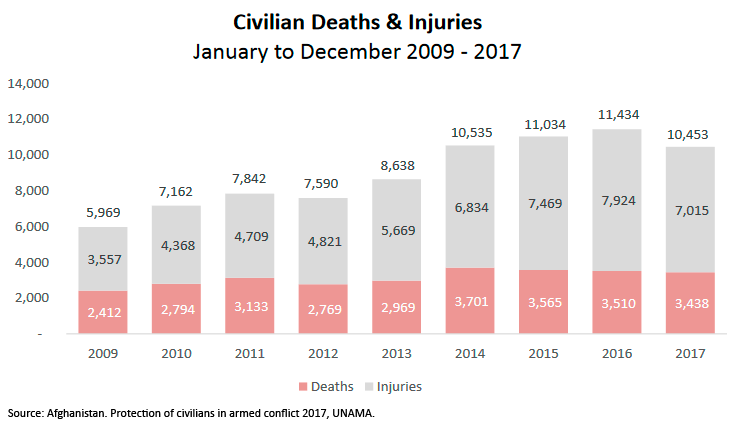

Todo ello tras un balance del año anterior que se resume, según cifras de la ONU, en 3.438 civiles muertos y 7.015 heridos (lo que significa que por cuarto año consecutivo se supera el umbral de los 10.000 civiles muertos o heridos), así como en unas 360.000 personas desplazadas forzosamente. De todos ellos, los talibán son responsables del 42% del total, seguidos por las fuerzas militares y policiales del gobierno (20%) y un Daesh cada vez más mortalmente activo (10%).

Un primer análisis de estos hechos permite concluir que, por un lado, las fuerzas armadas y de seguridad afganas siguen mostrando un alto nivel de ineficacia en su intento de garantizar la seguridad del país y hacer frente a la amenaza yihadista, así como de escaso cuidado en evitar daños a los civiles. La falta de verdadera capacidad de mando por parte del tándem Ghani-Abdullah, el alto nivel de corrupción y unos nombramientos en su cúpula que responden más a claves clánicas que al nivel profesional de los candidatos explican la inoperatividad de una maquinaria que ya supera los 350.000 efectivos. Al mismo tiempo, lo ocurrido deja al descubierto que la apuesta estadounidense, tanto la pasada como la actual, no basta ni para instruir y capacitar adecuadamente a esas fuerzas armadas, ni mucho menos para derrotar a los yihadistas sobre el terreno con los algo más de 14.000 efectivos propios desplegados en el país (frente a los 140.000 de 2014). Y aunque no cabe descartar un aumento tanto en efectivos como en fondos dedicados a sus aliados locales (se estima que los fondos para este año rondarán los 45.000 millones de dólares), la administración Trump sigue hoy tan empantanada como ya lo estaba la anterior.

Por otro lado, también queda claro que los talibán se sienten crecidos, aprovechando tanto su propia fuerza como los errores y carencias de un gobierno que ve aumentar sin pausa la crítica ciudadana contra su gestión. Eso les lleva a seguir rechazando la idea de sentarse a negociar con el gobierno central, dado que sienten que su empuje en el campo de batalla les puede permitir alcanzar una posición de mayor ventaja con el paso del tiempo, sin tener que renunciar a ninguna de sus exigencias principales (empezando por la retirada de todas las tropas extranjeras del país). En esa línea, y lo ocurrido en lo que va de año así lo señala, disponen de suficientes combatientes suicidas dispuestos a inmolarse, atacando objetivos “fuertes” (vigilados estrechamente) y, de paso, haciendo ver que cualquiera (ONG, instalación militar, calles, hoteles…) está en su lista de objetivos.

En estas circunstancias se entrecruzan los argumentos con los que cada uno trata de salvarse de las críticas. Así, los talibán dicen limitarse simplemente a responder al aumento de las acciones aéreas estadounidenses, recordando que en 2017 Washington contabilizó 4.361 ataques aéreos contra sus feudos (por 1.337 un año antes). Por su parte, Ashraf Ghani (actual presediente de Afganistán) apenas disimula sus críticas a Pakistán por entender que Islamabad sigue siendo el causante último de lo que ocurre, por su dejación en garantizar la frontera común y frenar a los yihadistas que pululan por su suelo. De modo implícito da a entender que eso es lo que ocurriría tras la reciente decisión estadounidense de cortar toda ayuda militar a Pakistán por su permisividad con los grupos yihadistas (especialmente la red Haqqani) que emplean su territorio como santuario contra su vecino afgano. Por último, Washington sostiene que no cabe ninguna negociación con los talibán, aunque sabe que su derrota militar está hoy fuera del alcance de sus tropas y las de sus aliados locales.

Sea como sea, el hecho es que, según el último informe del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR, en sus siglas inglesas) los talibán ya controlan en torno al 43% del territorio nacional. Por su parte fuentes del alto mando militar estadounidense a cargo de Afganistán parecen asumir la idea de que, a este ritmo, será el 80% en no más de dos años. Solo falta que, entretanto, terminen por confirmarse rumores de que los talibán y efectivos de Daesh podrían estar perfilando una colaboración operativa sobre el terreno.