Ansioso por poder transmitir alguna buena noticia que contrarreste su creciente impopularidad, el gobierno de Haidar al-Abadi se ha apresurado a anunciar urbi et orbe que la bandera iraquí ya ondea en el edificio del ayuntamiento de Faluya. La experiencia acumulada tras tantos años de guerra debería obligar a cualquier gobernante iraquí a ser más cauteloso, pero recordemos que al-Abadi se enfrenta a una auténtica rebelión tanto popular como partidista que, con Muqtada al-Sader a la cabeza, pone en peligro su puesto de primer ministro.

Por una parte, la inseguridad no hace más que aumentar, tal como señala la organización Iraq Body Count, al hacer recuento del primer cuatrimestre de este año, que se ha saldado con una media mensual de 1.081 muertes violentas (y a buen seguro en mayo esa cifra se ha incrementado aún más). Por otra, Irak vive sumido en una grave crisis económica, con un déficit de 25.000 millones de dólares que deja en apenas un paliativo el préstamo de 15.000 millones (para tres años) concedido el pasado 19 de mayo por el FMI, mientras los precios del petróleo no dan síntomas de recuperación. Entretanto, en el terreno sociopolítico domina una generalizada percepción sobre la incapacidad de al-Abadi para poner fin a una corrupción y una ineficiencia rampante, así como para poner en marcha un gabinete tecnócrata que rompa el vigente sistema de cuotas sectarias.

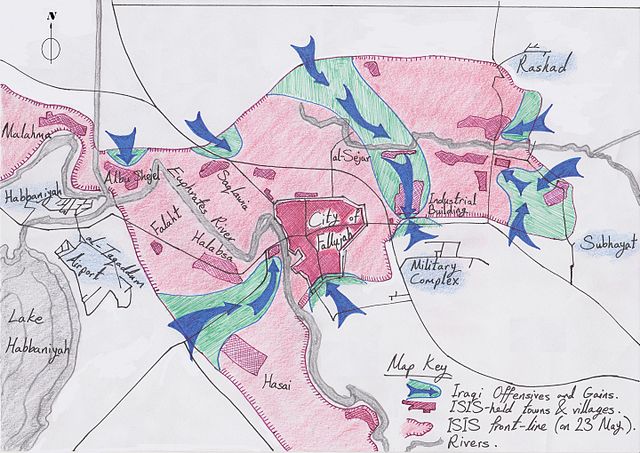

En su afán por recobrar alguna estima ciudadana, aunque para ello haya contrariado a Washington –que prefería concentrar el esfuerzo principal en la ofensiva diseñada para recuperar Mosul de manos de Daesh–, al-Abadi decidió el pasado 23 de mayo poner en marcha la operación Break Terrorism, con Faluya como objetivo principal. Esta ciudad, a tan solo unos 60km al oeste de Bagdad y bajo control de los yihadistas desde enero de 2014, estaba inscrita con letras mayúsculas en la amarga historia de violencia que afecta a Irak desde la invasión estadounidense de marzo de 2003, como una de las señales más visibles del fracaso de la estrategia seguida por Washington para derribar el régimen de Sadam Husein y para democratizar al país en un efecto dominó que debía contaminar positivamente al resto de la región. Fueron necesarias dos embestidas en toda regla de las tropas estadounidenses para recuperar una ciudad que en su día estaba habitada por más de 300.000 personas (suníes en su gran mayoría) y hoy solo alberga a unas 50.000, convertidas en buena medida en escudos humanos en manos de Daesh.

Desde el punto de vista militar, y cuando ya el 80% de la ciudad está bajo control de Bagdad, su recuperación (junto con la capital, Ramadi, reconquistada el pasado diciembre) implica que en la provincia de Anbar a Daesh ya tan solo le quedan las zonas occidentales desérticas para poder seguir actuando. Además, y con el añadido de la liberación de la localidad de Rutba el pasado 19 de mayo (también en la misma provincia), la toma de Faluya permitirá también reconectar Bagdad y otras localidades iraquíes con Jordania, aprovechando la importante vía económica de la autopista 11, hasta ahora cortada. A ese punto se ha llegado, sobre todo, con el protagonismo de las fuerzas iraquíes en estrecha coordinación con milicias chiíes y elementos iraníes de la fuerza de élite Al-Qods. Estados Unidos, mientras tanto, ha optado por mantenerse en un segundo plano, tanto para mostrar así su puntual desagrado con al-Abadi como para evitar dar la imagen de que está colaborando con Irán en el terreno militar.

A esa incomodidad se añade el hecho de que buena parte de los protagonistas en esta operación están bajo la órbita iraní –como las milicias chiíes de la Organización Badr y de Asaib Ahl al-Haq, integradas en las Unidades de Movilización Popular– lo que implica, de hecho, la existencia de algún tipo de coordinación entre Teherán y Washington (con el coste político interno que eso tiene para la administración Obama).

En todo caso, aunque los dirigentes de Bagdad han proclamado rápidamente la victoria, la realidad sobre el terreno demuestra que todavía queda por consolidar el objetivo (Daesh no ha sido desalojado de algunos barrios del norte) y, más complejo aún, reconstruir la ciudad y evitar que el bien visible sectarismo suní-chií desemboque en nuevos episodios de violencia. La ciudad es de mayoría suní y en la memoria de sus habitantes aún están frescas las atrocidades cometidas por milicias chiíes en ocasiones similares, tratando de aprovechar su mayor capacidad de combate para imponerse en aquellas localidades en las que consiguen entrar. Por su parte, Daesh, que no ofrecido una resistencia tan férrea como la que se pensaba en un principio, sigue conservando territorio, medios y voluntad para seguir creando problemas a sus enemigos locales y foráneos. A buen seguro, una de las bazas que procurará seguir utilizando es la de presentarse como el defensor de los suníes frente a un enemigo que caracteriza como chií, sin olvidar sus reiterados ataques en Bagdad, con la intención de obligar a al-Abadi a mantener un fuerte contingente de tropas en la capital, en lugar de poder sumarlas al esfuerzo general que pretende desmantelar la amenaza yihadista hasta retomar Mosul.