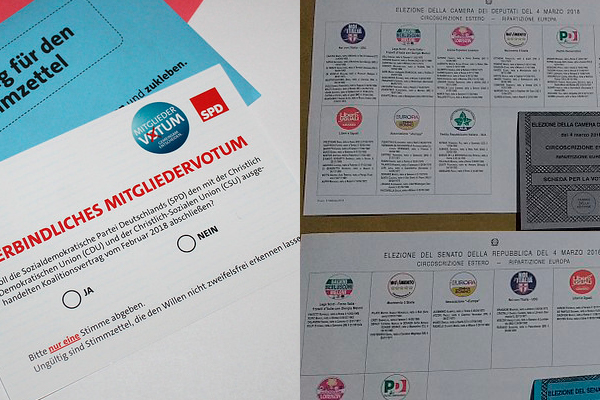

Este domingo 4 de marzo, toda Europa estará pendiente de dos escrutinios: el de los militantes socialdemócratas alemanes sobre el pacto de gobierno con los democristianos y socialcristianos para una nueva Grosse Koalition (abreviada como GroKo), y el de las elecciones italianas. La UE se juega mucho en ambos.

El pacto SPD-CDU-CSU, todo un “tratado”, aboga por “un nuevo comienzo para Europa. Una nueva dinámica para Alemania. Una nueva unión para nuestro país”. Contiene todo un plan para el desarrollo de la UE que coincide en parte con el de Emmanuel Macron. Si fracasara el intento de coalición, Angela Merkel tendría que optar por un gobierno en minoría, más débil, o nuevas elecciones que retardarían ese “nuevo comienzo” para Europa.

Los socialdemócratas más contrarios al acuerdo –espoleados por Kevin Kühnert desde sus Juventudes, los Jusos– lo están, no por ir contra Europa, sino porque creen que es la perdición para el SPD y no quieren dejar a la eurófoba Alternativa para Alemania, AfD, como primer partido de la oposición. Y sin embargo, tras el fracaso del intento de coalición de los democristianos con verdes y liberales –estos últimos con otra visión de la integración europea– el acuerdo de Merkel y los suyos con los socialdemócratas –ya sea en el Gobierno o con apoyos puntuales en desde la oposición–, es la única vía para evitar unas inciertas elecciones. Inciertas porque el intento de coalición ha tenido ya un coste: varias encuestas indican que, en unas nuevas elecciones, la suma de democristianos, socialcristianos y socialdemócratas no tendría ya una mayoría. Se iría hacia una Alemania menos europeísta. En todo caso, si las bases socialdemócratas aprueban el acuerdo, empezará el último gobierno de Merkel. El cambio en la secretaría general de la CDU es un primer paso.

Italia, por su parte, vota con un nuevo sistema electoral cuyo impacto real se desconoce. Como indican Emmanuel Rivière y Arno Husson, del Centre Kantar sur le Futur de l’Europe, las elecciones italianas se celebran bajo una triple crisis: económica, de inmigración y de representación local, nacional y europea. Pero son crisis que se dan en muchos países europeos, a pesar, incluso, de la recuperación económica. En Italia, la tercera economía de los 27, las que se dirimen en estas elecciones son cuestiones que están en danza en toda la UE: soberanismo, política de austeridad y dudas sobre el tipo de Eurozona que es necesaria, restricciones a la inmigración, reivindicaciones regionales, etc. Y ello cuando el europeísmo ha sufrido un desgaste notable de popularidad en un país que durante muchos lustros lo asumió como parte de su esencia. Aunque no gana (¿aún?) la eurofobia sino la euro-atonía –si se puede traducir del francés así la idea de morosité–. La bolsa italiana ha parecido, sin embargo, más tranquila que en otras partes de la UE o del mundo.

Hay un cierto miedo en Europa a avanzar demasiado deprisa y provocar con ello un ascenso aún mayor de los eurófobos. Aunque se están dando pasos en algunos terrenos –poniendo por fin en marcha, por ejemplo, la cooperación reforzada en materia de defensa, o modernizando, cuando no aumentando incluso a pesar de la merma que va a suponer el Brexit, el presupuesto comunitario–, hay un cierto retroceso de la idea general. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, defiende la idea de Spitzenkandidaten (cabezas propuestos por los grupos políticos en el Parlamento Europeo) para elegir a su sucesor, como lo fue él, tras las últimas elecciones europeas con un plus de legitimidad respecto al nombramiento directo por el Consejo Europeo. También ha propuesto unir los cargos de presidente de la Comisión con el de presidente del Consejo Europeo. Se le ha acusado –con carga negativa– por ello nada menos que de defender la idea de un Superestado europeo o de unos Estados Unidos de Europa. El Consejo Europeo, reunido de forma informal en Bruselas la semana pasada (sin los británicos), defendió sus prerrogativas con uñas y dientes. Nada de automatismo con los Spitzenkandidaten y rechazo de plano a la fusión de cargos. Todo paso federalizante ha quedado frustrado.

En vez de dirigir los escaños británicos tras el Brexit a una lista transnacional que hubiera resultado muy atractiva desde el punto de vista europeísta –y que defendía Macron–, el Parlamento Europeo ha optado por reducir el total a 705 y repartir algunos entre algunos Estados miembros descompensados en fórmulas anteriores. España así conseguirá cinco escaños más en la Eurocámara. Compensa lo que no obtuvo en el Tratado de Lisboa cuando los negociadores españoles primaron su peso en el Consejo en detrimento de sus escaños en el Parlamento Europeo pese al avance de la co-decisión entre ambas instituciones.

A pesar de o gracias al Brexit, Europa avanza, pero intenta frenar todo discurso federalista, por llamarlo de alguna manera, o en general evita hablar de la Europa política. Intenta centrarse en los problemas concretos de la gente, pero aún sin gran éxito a pesar del nuevo crecimiento económico. Tanto Macron como Merkel tienen planes para una mayor integración de la Unión Monetaria si bien no totalmente coincidentes. Europa va, pero no sabe adónde va. O, más bien, sabe adónde no quiere ir: al federalismo (aunque la Eurozona avance discretamente hacia ello). El término resulta tabú. Tampoco hay storytelling, relato que explique el devenir de esta UE. Los eurófobos han contaminado los discursos nacionales y europeos de los eurófilos, temerosos de perder votos por ello. Son problemas internos de cada uno (a menudo similares) los que dificultan una definición general, además de los choques de intereses nacionales. Además, hay demasiadas diferencias entre países y a menudo en el seno de ellos. Véase, por ejemplo, entre España, Polonia y Finlandia. La evolución natural no tiene dirección, mostró Charles Darwin, pero las instituciones construidas por seres humanos suelen tenerla. Incluso si este domingo sale bien, es decir, en clave pro-europea, se verán los límites ideológicos y prácticos de este debate.