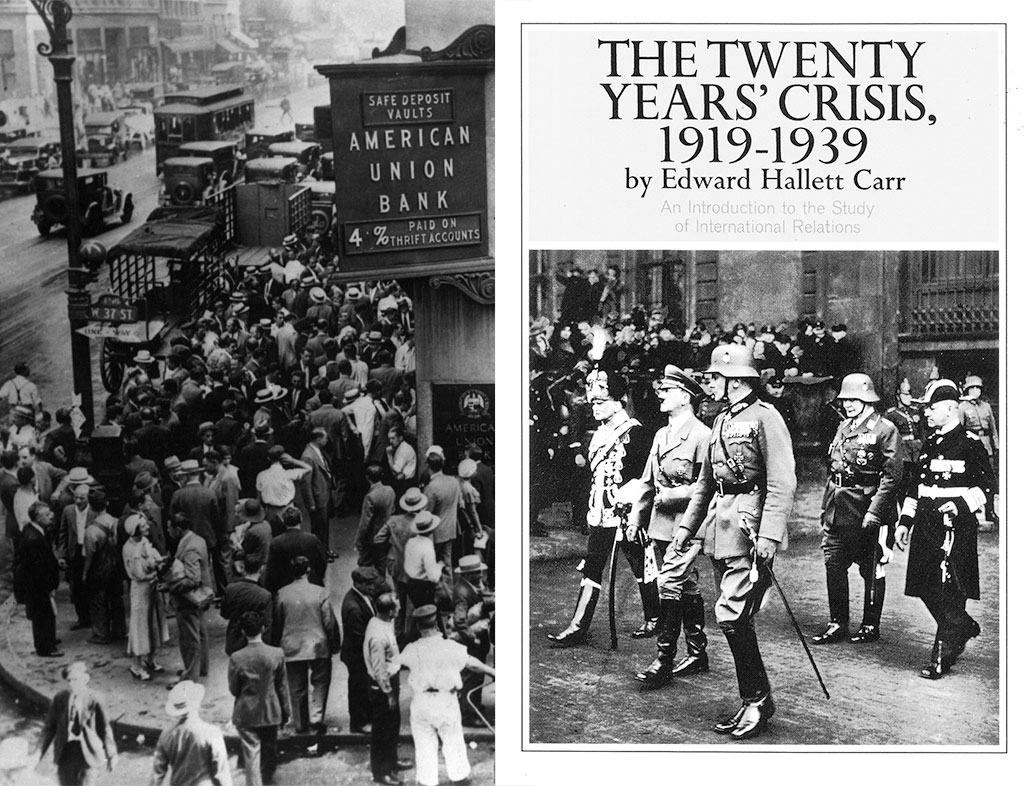

A finales de septiembre de 1939 se publicaba La crisis de los veinte años (1919 – 1939), un clásico de las Relaciones Internacionales del historiador y periodista británico Edward Hallet Carr (1892-1982). En los manuales más difundidos se suele calificar a Carr como uno de los principales representantes del realismo en la política internacional, aunque es un realismo al que Carr debió de llegar a través de una progresiva decepción. Primero, fue un burócrata del Foreign Office entre 1916 y 1936, pero dejó todo para convertirse en profesor de la universidad de Aberystwyth, en Gales, donde ocupó la cátedra Woodrow Wilson, una ironía porque si algo detestaba Carr en este mundo era el idealismo del presidente norteamericano, pese a que él mismo formara parte de la delegación británica en la conferencia de Versalles y fuera asesor de la Sociedad de Naciones.

Releer La crisis de los veinte años (1919 – 1939), traducido muy tardíamente al castellano, es toparse con un desencanto, el del funcionario al que se le queda pequeño su atuendo diplomático y aspira a contemplar otra visión del mundo distinta de la del estado para el que trabaja. Ese desencanto sirvió para convertir a Carr como intelectual a tiempo completo, eso sí, empapado de escepticismo ante los acontecimientos y los discursos. El resultado solo podía ser un realismo de signo anti cosmopolita, con el que acabó cuestionando la existencia y los fines tanto de la Sociedad de Naciones como de las Naciones Unidas. El historiador se convertirá en un crítico de todo lo que considera utopías, y la peor de todas lleva un nombre: el internacionalismo liberal. Por eso, estoy seguro de que Carr se habría sentido satisfecho a estas alturas del siglo XXI, en un momento en que ese internacionalismo, a nivel universal o simplemente europeo, es tachado de ingenuo e injusto, entre otros calificativos, además de representar oscuros intereses, en absoluto altruistas. Esta percepción conlleva un rechazo del concepto de comunidad internacional, y del propio Derecho internacional, porque el Derecho no es considerado más moral que la política.

¿Qué alternativa encontró Carr a su desencanto? La que le produjo su admiración por la historia y cultura de Rusia, en lo que coincidió con otro realista como George F. Kennan, aunque no llegó a idénticas conclusiones. El zarismo y el efímero régimen liberal de febrero de 1917 fueron reemplazados por la URSS, aunque no deja de ser curioso que Carr hablara más a menudo de la Rusia soviética que de la Unión, a cuya historia dedicó nada menos que catorce volúmenes que se centran en los gobiernos de Lenin y Stalin. En esa época también se produjo allí un enfrentamiento entre burócratas e intelectuales, curioso signo de tantos movimientos comunistas en la historia, y en el que lógicamente los vencedores serían los primeros, aunque gustaban de envolver sus “ajustes de cuentas” con una retórica en la que solo se puede creer cuando se tiene la fe ciega de la ideología.

¿Creía E.H. Carr que en la Rusia soviética reinaba el mejor de los realismos y que en Occidente, sobre todo durante la Guerra Fría, dominaba un idealismo utópico y falso? Se diría que sí porque el historiador estaba convencido de que la utopía entró en el mundo con La riqueza de las naciones de Adam Smith, publicada en 1776, el mismo año del inicio de una revolución americana que pretendía ser un modelo para el mundo. Todo esto era utopía para Carr, negador de supuestas leyes morales universales, por lo que su filosofía de la historia tenía que ser forzosamente relativista. Su anti utopismo alcanzaba también al Derecho Internacional, pues las relaciones internacionales solo se entenderían, y no lo habrían dicho mejor algunos juristas soviéticos, desde posiciones de fuerza, en una relación de poder no muy diferente a la que Maquiavelo expone en El príncipe.

Con todo, no es menos cierto que Edward Hallet Carr se mueve en el terreno pantanoso de la ambigüedad hasta el punto de que algunos han calificado sus doctrinas como un “realismo utópico”. El historiador nunca podría identificarse con dictadores como Hitler y Mussolini que, conforme a la interpretación del marxismo más ortodoxo, establecieron regímenes al servicio de una clase dominante. De ahí que Carr no encontrara otra alternativa que la Rusia estalinista, especie de referente moral para muchos intelectuales que fueron allí como peregrinos políticos en plena depresión económica de la década de 1930, vista como el signo palpable de las deficiencias del capitalismo liberal.

Al igual que otros intelectuales contemporáneos, Carr estaba instalado en la filosofía de la sospecha, y le resultaría insuficiente la llegada del Estado del bienestar que, por cierto, en su propio país adquirió un gran impulso con la victoria electoral laborista de 1945. Su realismo utópico le impedía ver otra realidad que no fuera la soviética. Además, La crisis de los veinte años (1919 – 1939) se publicó un mes después del pacto Molotov-Ribbentrop, que E.H. Carr, justificó en términos no muy diferentes a los del jurista E.A. Korovin, que afirmaba que la URSS siempre ha respondido favorablemente a las proposiciones de concluir pactos de agresión, cualquiera que fuera su origen si con ello podía prolongarse la situación de paz, y en este caso concreto el pacto concedía a los soviéticos un tiempo suplementario en caso de que tener que resistir a una agresión. Nada dijo Korovin de protocolos secretos del pacto, ni de esferas de influencia. Criticó el derecho internacional burgués, pero seguía aferrado a uno de los principios básicos del derecho internacional de corte westfaliano: el principio de la soberanía de los estados y de los derechos inherentes a dicha soberanía. En una palabra, la seguridad por encima de todo, un principio demasiado clásico para un estado que pretendía inaugurar una nueva era en la historia de la humanidad. Si E.H. Carr compartía dicha postura, no cabe duda de que no se hubiera sentido a disgusto si viviera en nuestros días.