No va a haber guerra, si por eso se entiende un choque frontal directo entre las maquinarias militares de Washington y Teherán. No puede haber guerra porque ni le interesa a Irán, consciente de que su inferioridad puede acabar con el régimen, ni a Estados Unidos, consciente igualmente de que su superioridad no le asegura la victoria y de que empantanarse de nuevo en Oriente Medio supone automáticamente conceder una ventaja tanto a China como a Rusia. Eso no quita para que ambos actores estén sumidos en una tensa confrontación en la que prácticamente todo vale, con el riesgo de que se pueda producir una escalada descontrolada.

En ese marco de confrontación es Washington quién lleva la voz cantante, una vez que la administración Trump decidió salirse del acuerdo nuclear firmado, junto a otras seis potencias, en julio de 2015. Mientras que Irán sigue fiel a dicho acuerdo, como muestran los informes regulares de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, es EEUU quien incumple más flagrantemente lo convenido con la clara intención de echar abajo a un régimen que desde hace ya cuarenta años no solo no se pliega a sus dictados en la región, sino que aspira a liderarla. Y, con esa intención, está ahogando económicamente a los ochenta millones de iraníes, no solo de manera directa, aplicando sanciones cada vez más duras, sino también indirecta, tratando de forzar que el resto del planeta (tanto gobiernos como empresas) cierre toda relación con quien vuelve a ser considerado un paria internacional.

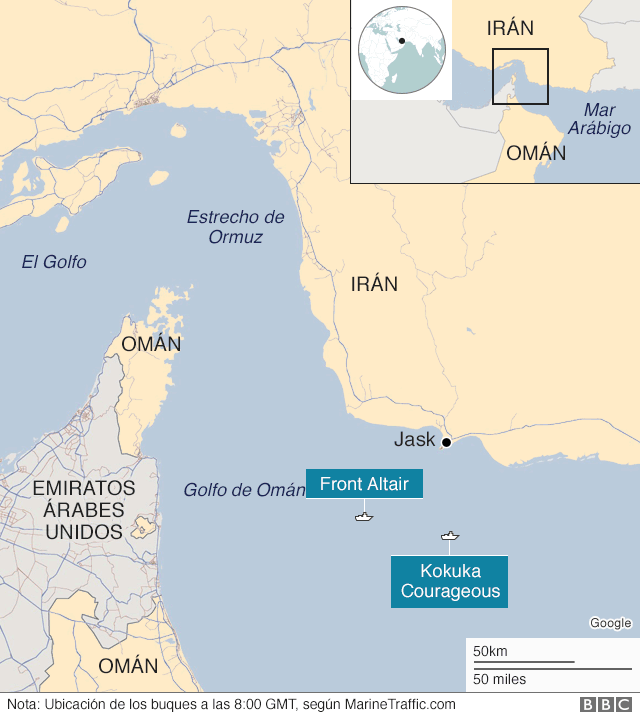

En ese intento de lograr un alineamiento global que termine por provocar el colapso del contrario o de mantener vías de apoyo para salir airoso del asedio, la credibilidad es un activo muy relevante. Por eso, ante las reacciones provocadas por el ataque sufrido el pasado 13 de mayo contra buques civiles en el estrecho de Ormuz, resulta recomendable analizar las motivaciones y la credibilidad acumulada por ambas partes. En primer lugar, hay que considerar que tanto Washington como Teherán disponen de medios suficientes (tanto propios como a través de actores interpuestos) para llevar a cabo una acción que, si recordamos los alrededores de 600 buques civiles atacados en la primera Guerra del Golfo (1980-88), nos retrotrae a una modalidad de acción violenta ya clásica.

Entre las razones que cabe considerar para asignarle la responsabilidad al primero destaca la de que, si logra que su acusación contra Irán sea aceptada, más fácilmente puede acabar venciendo las reticencias de algunos gobiernos que todavía dudan sobre la posición a tomar. Si lo consigue, las posibilidades del régimen de los ayatolás se reducen drásticamente, al encontrarse ante una acusación que llevaría aparejado un castigo aún mayor, sin nadie que quiera adquirir hidrocarburos iraníes ni invertir en ninguno de sus proyectos. Y en ese punto cobra peso la credibilidad del acusador. Un acusador que entró en el escenario internacional a finales del siglo XIX montando una guerra contra España gracias a la estratagema del Maine, hasta llegar a un presidente que no solo se distingue por su imprevisibilidad y exabruptos, sino directamente por sus mentiras, sin olvidar las excusas de otras administraciones anteriores para, por ejemplo, invadir Irak en 2003. Si eso vale para EEUU mucho más cabe aplicarlo a la de personajes como Mohamed bin Salman (no deja de sorprender el silencio de Israel, el tercer miembro preferente de la entente que se ha configurado contra Irán), desprestigiado hasta el extremo a pesar de su enorme poder fáctico.

En cuanto a Irán, lo que en principio podría calificarse como “un tiro en su propio pie” (al dar razones a sus enemigos para calificarlo como un indeseable violento), podría servir a otros razonamientos. Y entre ellos –sin descartar, pero también sin dar apenas crédito alguno a la hipotética implicación de los pasdarán en un intento por crispar aún más la situación para no perder protagonismo frente a los moderados del régimen– no es descabellado suponer que Teherán haya querido actuar violentamente (en una acción muy medida y sin pérdidas humanas) para provocar una reacción contraria a los deseos estadounidenses, haciendo ver las consecuencias geopolíticas y geoeconómicas de una guerra en la zona y, en consecuencia, suponiendo que habrá una creciente presión sobre Washington para reconducir la situación sin poner en peligro la recuperación de la crisis global en la que todavía estamos sumidos.

En todo caso –y mientras Teherán sigue mostrando una considerable contención para no responder, por ejemplo, a los más de doscientos ataques aéreos que Israel ha realizado en contra de sus intereses en territorio sirio–, la credibilidad iraní tampoco está en sus mejores momentos. Ante la dificultad añadida no solo de mostrar pruebas que incriminen a otros, sino de librarse de las que recaen sobre él, corre el riesgo de verse desbordado por una oleada de acusaciones sobre su injerencia en asuntos internos en otros países hasta el punto de dejarlo en una posición de extrema vulnerabilidad.

Visto así, y mientras la preocupación por lo que ocurre en una zona por la que transita más del 30% de todo el petróleo y el gas que se comercia en todo el mundo por vía marítima, lo que nos queda a los observadores interesados en estos asuntos es esperar acontecimientos, confiando en que algún día se conozcan los hechos, o poner a prueba la fe de cada uno a la hora de creer a unos o a otros.