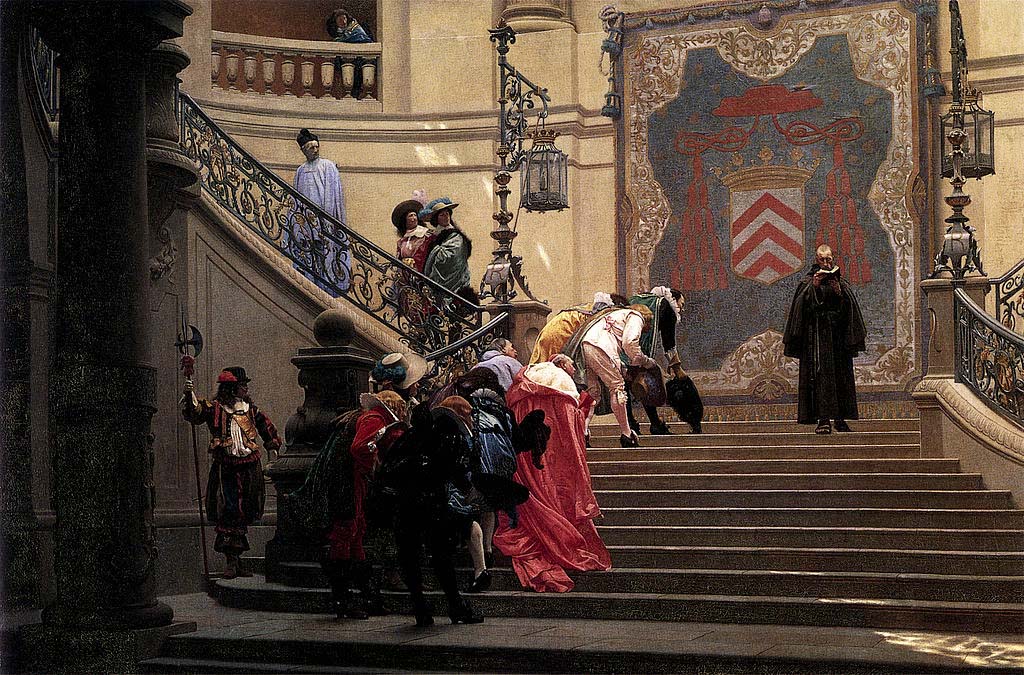

En 1941 el inquieto escritor británico Aldous Huxley, con dotes de intuición profética en Un mundo feliz, publicó un curioso libro, en el que se combinan la biografía, el tratado de política y el ensayo de psicología. Se trata de Eminencia gris, dedicado a la poca conocida figura de François Leclerc du Tremblay (1577-1638), y que pasó a la historia como el padre Joseph, consejero del cardenal Richelieu durante el reinado de Luis XIII. Era la eminencia gris, por su hábito de fraile capuchino, el que estaba detrás de la eminencia púrpura, el propio cardenal. Ochenta años después, este libro puede brindarnos interesantes lecciones sobre pensamiento político, relaciones internacionales y geopolítica.

Huxley publica su obra en plena Segunda Guerra Mundial, en un escenario asolado por los totalitarismos que no solo pretenden cambiar sus países sino someter al mundo bajo el imperio de sus respectivas ideocracias. El libro recrea el pasado para interpretar el presente. La intención del autor era, sobre todo, exponer los antecedentes, incluso los más remotos, de los acontecimientos. Este método sigue siendo utilizado por analistas internacionales, aunque a veces se pierden en la maraña del pasado y no contemplan con la perspectiva adecuada el presente, quizás porque están convencidos de que la historia obedece a unas leyes mecánicas repetidas inexorablemente. El planteamiento no es novedoso, pues se difundió durante el siglo XIX. Sin embargo, Huxley se aparta de él, pese a pertenecer a una familia de científicos. Es cierto que su libro se remonta al siglo XVII para interpretar hechos posteriores, y algunos de sus críticos consideran que sus tesis son simplistas. Pero, en mi opinión, lo que Huxley pretende subrayar es que los actos tienen siempre consecuencias, con independencia de que sean configurados por un consejero en la sombra, una eminencia gris.

Ser una eminencia gris es mucho más complejo que ser un mero consultor político, pues este, a menudo, actúa más para forjarse un prestigio que para identificarse con las convicciones del político asesorado. En cambio, el padre Joseph servía a unos propósitos que consideraba de una gran trascendencia, si bien el hecho de ser un religioso puede llevar a algunos a considerar su actuación política como una hipocresía. Es cierto que tenía una vertiente mística, hondamente sentida y vivida, dada su formación e influencias. Huxley, investigador de diversas espiritualidades de Oriente y Occidente, se detiene especialmente en ella, pero al mismo tiempo subraya que la mística no era incompatible con su celo por servir los intereses de Francia contra España y el Imperio de los Habsburgo durante la Guerra de los Treinta Años. De hecho, las intrigas del padre Joseph prepararon el terreno para la paz de Westfalia, aunque ni él ni Richelieu pudieran disfrutar de su triunfo. Fue el triunfo de las soberanías estatales y de la crisis del antiguo concepto de Cristiandad, que iba asociado al Imperio y al Papado.

Aldous Huxley tenía la nacionalidad de un estado que abrazó muy pronto la idea de equilibrio entre las potencias, pero en su obra no se muestra muy entusiasmado con la victoria francesa. Antes bien, percibió la Guerra de los Treinta Años como un antecedente de la Segunda Guerra Mundial, pues la devastación de las tierras alemanas y las cuantiosas pérdidas de vidas podían compararse con lo que iba a suceder en esos mismos escenarios tres siglos después. Westfalia, con su principio de equilibrio, no sirvió para detener las guerras en Europa. Por el contrario, las acentuó, pues, según Huxley, Luis XIV y Napoleón serían incomprensibles sin Westfalia. Todo era obra de la eminencia gris, el padre Joseph, que, sin embargo, había escrito que después de la victoria, sería el momento de organizar una cruzada de las naciones cristianas contra el Imperio otomano. Este proyecto resultaba imposible. La razón de estado, triunfante en Francia, era incompatible con planteamientos medievales. Huxley asegura además que la hegemonía de Francia solo contribuiría a alimentar deseos de revancha en tierras de Europa central y el mapa geopolítico se vería drásticamente alterado. Lo que no pudo conseguir el Imperio de Austria, lo conseguiría finalmente Prusia en el siglo XIX y el Tercer Reich en el siglo XX. Huxley achaca la responsabilidad, por remota que parezca, a las intrigas del padre Joseph. Con o sin esas intrigas, el escritor tiene razón. Westfalia fue la negación de una paz sólida y solo hubo una apariencia de paz: la del equilibrio, que prescinde de toda justicia y que, por naturaleza, es inestable. Del principio de equilibrio se derivó la consagración, por encima de todo, de la soberanía de los estados y de la no interferencia en sus asuntos internos. Otra consecuencia serían los nacionalismos. Huxley tiene, por tanto, mucho que reprochar a la eminencia gris, aunque aquel fraile capuchino creyera estar sirviendo a su rey y a su religión.

Resulta interesante leer el libro en unos momentos en que algunos analistas aseguran que el mundo camina, tarde o temprano, hacia un orden westfaliano, y que la cooperación internacional, consagrada por un conjunto de organizaciones internacionales en el siglo XX, pasará a un segundo o tercer plano. En tales circunstancias, bien abunden las eminencias grises o los líderes de imprevisibles comportamientos, el mundo será un lugar menos seguro. Nunca lo ha sido del todo, pero apostar por un realismo en las relaciones internacionales basado exclusivamente en el interés de los estados, tal y como enseñaba con sus acciones el padre Joseph, no traerá buenas consecuencias.

En el celo por la soberanía de los estados, hay quien se empeña en olvidar las enseñanzas de la historia del siglo XX. Octavio Paz veía en la política una combinación de la guerra y de la filosofía. En efecto, son las ideas las que han movido las armas en la historia contemporánea, y esto está muy relacionado con la obsesión de politizarlo todo, supuestamente para el bien de las naciones o incluso de la humanidad. Pero quien lo politiza todo tiene una mentalidad totalitaria. Por eso Huxley, al escribir su libro, aseguraba que la salvación de los seres humanos no vendría por medio de la política. Esa política de signo totalitario representaba para él la máxima perversión. Redactó su obra para rechazar a todas las eminencias grises, con sus aspiraciones “teocéntricas” de imponer una ideología de salvación. Huxley certificó que las nuevas eminencias grises eran mucho peor que las antiguas, pues el padre Joseph podría perder el sueño preguntándose si por sus acciones llegaría, o no, al paraíso. Por tanto, tenía remordimientos. Los totalitarios carecen, en cambio, de ellos, pues se ven a sí mismos como el juez y el jurado. Sin embargo, siguen empeñados en hacerlo todo por el bien de la causa. No han perdido, sin embargo, el aire de misticismo, en su caso secularizado, que tenía el padre Joseph, aunque al igual que el religioso francés son capaces de hacerlo compatible con la violencia verbal o la física. El consejero de Richelieu no se consideraba un malvado ni un seguidor de Maquiavelo, ni mucho menos un hipócrita. Pero, pese a su formación de moralista, olvidó que los actos, tarde o temprano, tienen consecuencias.