Uno de los efectos de la pandemia ha sido hacer visibles las condiciones de vida y trabajo de miles de jornaleros inmigrantes en la agricultura española y en buena parte de Europa. La irregularidad, la precariedad, la debilidad ante el patrón, el hacinamiento, la vida en chabolas y la imposibilidad de mantener las normas de higiene y distancia física que exige la prevención de la pandemia, todas ellas se han unido en el caso de varios miles de jornaleros inmigrantes. Son sólo una pequeña parte del total de jornaleros que participan cada año en España en las tareas agrícolas de temporada, pero el trabajo que hacen es imprescindible y sus condiciones laborales y vitales son escandalosas. Para colmo, esas condiciones los están convirtiendo en víctimas fáciles y transmisores de la COVID-19: en España varios de los rebrotes de las últimas semanas se han producido entre trabajadores inmigrantes –el mayor de ellos en Lleida– entre temporeros agrarios o trabajadores migrantes ocupados en el sector cárnico. Lo mismo ha ocurrido en Italia o en Alemania.

Mejorar sus condiciones se ha convertido, por tanto, no sólo en un problema de justicia sino también de salud pública. Esto supone además un mal añadido: el riesgo de que los inmigrantes jornaleros sean estigmatizados por ser portadores del virus, de tal forma que al racismo, la xenofobia y la aporofobia (miedo y rechazo al pobre) se una ahora el temor al contagio. De este modo, un resultado de sus condiciones de marginalidad los haría aún más marginales y vulnerables.

Ante esto hay que preguntarse por qué un país del primer mundo mantiene sectores de actividad en los que se dan estas condiciones de vida, trabajo e irregularidad administrativa, y por qué las instituciones y la población local las han aceptado durante décadas.

España es el principal país europeo occidental por el peso del sector agrario en su PIB (según datos del Banco Mundial): un 2,7%, por encima de Italia (1,9%), Francia (1,6%), Portugal (2,1%) y, por supuesto, de Alemania (1,9%) Países Bajos (1,9%) o la media de la UE28 (1,4%). Hay que trasladarse al Este de la UE para encontrar países, todos ellos con una renta per cápita muy inferior a la española, con un peso de la agricultura en su PIB por encima del español: Grecia (3,7%) Rumania (4,1%), Bulgaria (3,2%). Polonia está por debajo en este aspecto (2,2%). España, además, es un importante exportador agrícola, con un peso de la alimentación del 16% sobre el total de las exportaciones (Anuario Estadístico de España, 2019).

Puede decirse que un 2,7% del PIB español no es gran cosa, si lo comparamos con el sector turístico (12%) o el del automóvil (10%), y, sin embargo, el sector agrario es mucho más importante para el país de lo que indica su peso en el PIB. En primer lugar, porque como se ha visto con esta crisis, es una de las pocas actividades esenciales que, junto con el comercio y la sanidad, deben mantenerse cuando todo lo demás puede cerrarse. En condiciones de cierre de fronteras y de interrupción del comercio internacional, una agricultura capaz de alimentar a la población es un requisito de la soberanía nacional. En segundo lugar, porque la agricultura –que incluye la silvicultura, la pesca y la ganadería– juega un papel clave en el medio ambiente, la prevención de la desertificación, la configuración del paisaje y la ordenación del territorio. No se puede luchar contra el despoblamiento rural sin cuidar la agricultura. Esa y la soberanía alimentaria son las principales razones de ser de la Política Agraria Común (PAC), que durante décadas ha absorbido la mayor porción de los fondos comunitarios.

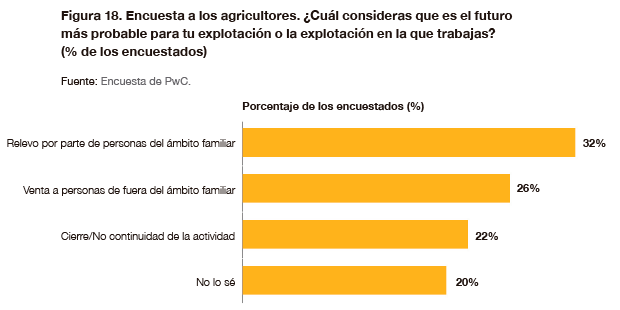

Sin embargo, la agricultura española se enfrenta a muchas dificultades, algunas de las cuales sirven para entender por qué en el sector se producen irregularidades que resultan inaceptables, como esas condiciones de vida y trabajo de parte de los jornaleros inmigrantes. Para empezar, y como los protagonistas no se cansan de resaltar, el reparto de los beneficios en la cadena que empieza en el vendedor de semillas, pienso o gasóleo, pasa por el agricultor o ganadero y acaba en el supermercado de la ciudad, está desmesuradamente inclinada a favor de la última etapa del proceso, la distribución y venta final al consumidor. Éstos absorben un 31% del valor añadido del sector y su competencia comercial fuerza a una bajada de precios en origen que beneficia –a veces– al consumidor final a costa de la rentabilidad de las explotaciones agrarias. A esto se añade la competencia de las importaciones desde países con costes menores de mano de obra, el pequeño tamaño de la mayor parte de las explotaciones, el envejecimiento de los agricultores, sus dificultades para organizar sus propias cadenas de distribución o para invertir en nuevas tecnologías, la escasa incorporación de la robotización y la digitalización, o los problemas de la escasez de agua para la agricultura intensiva, con un alto riesgo de desertificación en todo el centro y este peninsular. Las masivas y repetidas protestas de los agricultores en las semanas anteriores al confinamiento se dispararon por la subida del salario mínimo hasta 950 euros/mes, pero expresaban quejas relacionadas en general con la disminución de la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas por el aumento del precio de los insumos y la presión a la baja de los precios por las cadenas de distribución. Los datos de la Agencia Tributaria muestran una rentabilidad muy baja de la media de las explotaciones agrícolas (en torno a 4.500 euros en el 2017, muy inferior a la renta media española) y una buena parte de los agricultores cree que su explotación no continuará en el futuro.

En este contexto, impedir la existencia de focos de irregularidad, marginalidad, riesgo de contagio de la COVID-19, y condiciones de vida y trabajo inaceptables exige cambios en varios frentes: una mayor presencia de la inspección laboral en el campo que garantice que las normas se cumplen, un esfuerzo de las instituciones y las empresas agrícolas para ofrecer siempre a los jornaleros alojamientos dignos que eviten el hacinamiento, una vigilancia mayor de la cadena alimentaria para penalizar las ventas al consumidor por debajo del precio de coste, programas de apoyo a la investigación aplicada a la producción agraria, a la robotización y a la introducción de otras nuevas tecnologías… Algunas de estas medidas se recogieron ya por el Ministerio de Agricultura en respuesta a las protestas de los agricultores. Eso ocurrió en febrero, antes de que la pandemia se extendiera por España. Ahora, después de la experiencia pasada que ha permitido a toda la sociedad valorar más la labor de agricultores y ganaderos y a la vez hacer más visible las condiciones de los temporeros, es un buen momento político para avanzar en esa agenda.