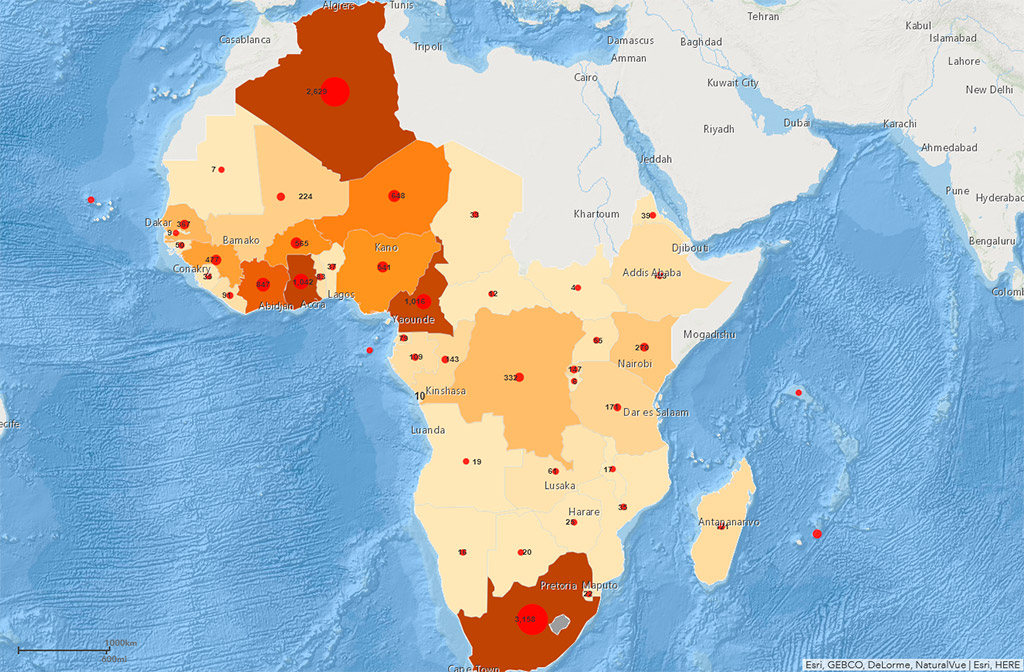

Los números no lo dicen todo, pero ayudan a la hora de hacerse una imagen más precisa de la realidad, aunque también pueden confundirnos. Así, cuando ya se han sobrepasado los 2,3 millones de contagiados por el SARS-COV-2 y más de 160.000 personas han perdido la vida en todo el mundo, no deja de ser chocante que en África –con sus 1.300 millones de habitantes– tan solo se contabilicen hasta el pasado día 18 (incluido) un total de 21.099 contagios y 1.056 fallecidos desde que se dio a conocer el primer caso el pasado 14 de febrero en Egipto. De momento Sudáfrica encabeza ese trágico listado, con 3.034 contagiados, seguido a muy corta distancia por Egipto (3.032), Marruecos (2.685) y Argelia (2.534); mientras que Lesoto y Comoras todavía no han contabilizado ninguno.

En una lectura que roza los estereotipos más clásicos ya hay quien atribuye esa aparente bonanza a su genética (aduciendo que la población negra estaría menos expuesta al virus, como si los afroamericanos en Estados Unidos no sirvieran de contraargumento), a su juventud (apenas el 4% de la población total tiene más de 65 años), a las altas temperaturas (que se supone que reducen significativamente la acción del coronavirus; algo que, por el extremo contrario, desmienten los buenos resultados registrados hasta ahora en algunos países nórdicos) o simplemente a la suerte que, por una vez, dejaría a África al margen de una pandemia global.

Lo malo es que, si asumimos que el coronavirus no conoce fronteras y que lo peor está por llegar, cabe pensar que, simplemente, esa falsa imagen actual solo se entiende por las considerables carencias sanitarias y estadísticas de la mayoría de los 54 Estados africanos y por la recurrente tergiversación y opacidad de algunos gobiernos. Y si, desgraciadamente, esa previsión se cumple, la situación que presenta hoy el continente es radicalmente inquietante.

A escala nacional basta con recordar que un país de más de cinco millones de habitantes como República Centroafricana –en guerra desde 2013 y con un gobierno ausente de buena parte del territorio, hasta el punto de que el 70% de la asistencia sanitaria está en manos de ONGs– apenas cuenta con 3 respiradores, o que Sudán del Sur –también en guerra desde ese mismo año y con unos 12 millones de habitantes– solo dispone de 21 camas UCI y 4 respiradores. A escala continental, y siguiendo datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la situación no mejora si se tiene en cuenta que apenas cuenta con algo menos de 5.000 camas de UCI (datos de 43 países) y 2.000 respiradores (datos de 41 países).

En esas condiciones, apelar a la gran experiencia de buena parte de los países africanos en gestionar y superar pandemias pasadas parece un activo muy escaso ante la magnitud de lo que la propia OMS y otros organismos pronostican a medio plazo. Por una parte, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África ya se atreve a manejar (como mejor escenario previsible) la cifra de 300.000 muertos y 29 millones de personas que se añadirán al enorme grupo de quienes ya viven por debajo de la línea de pobreza. Por otra, Bloomberg calcula que se destruirá uno de cada tres empleos en el sector de la economía informal (que ocupa a unos 440 millones de africanos).

Por eso –contando con los años y décadas perdidas en términos de desarrollo– resulta inmediato concluir que África no podrá hacer frente a este reto con sus debilitadas fuerzas. Solo una significativa y sostenida contribución internacional al esfuerzo permitirá mirar al futuro con menos angustia. El problema es que, por un lado, ya estamos asistiendo a un creciente enrocamiento nacionalista por parte de muchos gobiernos, empresas y organismos internacionales, centrados en gestionar una situación que les va a obligar a hacer sacrificios de inmediato. Por otro, incluso entre quienes más abiertamente parecen apostar por mirar también hacia fuera, conscientes de la interdependencia del mundo globalizado actual, se acumulan muchas más palabras que hechos y decisiones efectivas.

La lista va aumentando con llamadas de atención y apelaciones a la solidaridad internacional con África. Pero, de momento, solo tenemos promesas y peticiones como la que han presentado dieciocho jefes de Estado y de gobierno europeos (entre los que figuran los principales mandatarios de Alemania, España, Francia e Italia) y africanos para que se dediquen (¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?) 100.000 millones de dólares de ayuda y un alivio generalizado de la deuda. Y sobre esa última cuestión también el pasado día 15 de abril el G20 acaba de anunciar su intención (que no equivale a su implementación) de aplicar una moratoria (es decir, un aplazamiento de algo que hay que pagar en cualquier caso más adelante) de 12 meses por un total de 18.000 millones de dólares a 76 países no desarrollados (40 de ellos africanos).

A falta de otras palancas que hasta ahora apenas han activado voluntades políticas suficientes, se trata probar con el egoísmo inteligente: ayudarles para ayudarnos a salir mejor de esta excepcional y crítica situación. Ojalá no sea pedir demasiado.

(Actualizado: 27/4/2020)