Tema: Aunque EEUU seguirá siendo la gran potencia militar de las próximas décadas, el candidato presidencial que resulte vencedor en las elecciones de noviembre tendrá que revisar la estrategia de seguridad nacional y casar fines y medios.

Resumen: Tradicionalmente, la política exterior y la defensa han servido de plataforma de lucimiento o de crítica para las presidencias de EEUU, por lo que los candidatos dedicaban mucha atención a esas cuestiones durante las campañas electorales. Esta atención ya se redujo significativamente en la campaña electoral de 2008, en la que se apartaron del debate público Iraq y Afganistán, y se ha seguido reduciendo en la campaña de 2012 debido al mayor interés electoral de las cuestiones domésticas. En este ARI, dedicado a las cuestiones de defensa, se analizan las propuestas de los candidatos, la reducción de los presupuestos y los cambios en la cultura estratégica estadounidense que condicionarán el amplio margen de decisión del que disponen todavía los presidentes de EEUU a la hora de emplear o no la fuerza en apoyo de su política exterior.

Análisis: La seguridad nacional de EEUU afronta un período de cambio para reequilibrar sus elementos económicos y militares. El auge o declive de las potencias está unido a ese equilibrio y si, como dice la Estrategia de Seguridad Nacional de 2010, la influencia y poder exterior comienzan por hacer crecer la economía y reducir el déficit, el presidente electo tendrá que preocuparse antes por lo segundo que por lo primero. Eso, unido al repliegue estratégico hacia Asia-Pacífico y la retirada de Iraq y Afganistán, explican el bajo perfil de las cuestiones de las cuestiones de defensa en las agendas electorales.

Su protagonismo podría haber sido incluso menor, si el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no se hubiera empeñado en utilizar su capacidad de decidir un ataque sobre las instalaciones nucleares iraníes para presionar al presidente Obama o si los yihadistas libios no hubieran atacado el consulado estadounidense en Bengasi y asesinado a su embajador. Esas cuestiones tienen mayor componente de política exterior que de defensa aunque sirven para orientar sobre cómo podría usar la fuerza el próximo presidente estadounidense.

No obstante, y cualquiera que sea el presidente elegido en las elecciones de noviembre, se encontrará con que tanto la cultura estratégica del país como las capacidades militares tienen una dinámica de cambio propias en las que los presidentes pueden influir pero ya no determinar porque hay factores ajenos a sus decisiones. Podrían aumentar o reducir sus presupuestos de defensa, pero en tiempos de austeridad contarán con mayor oposición y escrutinio político y social. Podrán implicarse en intervenciones militares, pero se encontrarán enfrente a una opinión pública cuya cultura estratégica ha ido cambiando y que se ha vuelto más renuente a las acciones militares, una evolución animada por el cambio generacional que afecta tanto a la Administración como a la sociedad estadounidense. Finalmente, podrán seguir liderando a sus aliados y coligados a la búsqueda de la seguridad global, pero descubrirán que sus culturas y capacidades estratégicas están expuestas a unas crisis todavía mayores que las estadounidenses y que algunos de ellos dudan de la capacidad y voluntad de liderazgo tras aceptarlo sin cuestionar en las campañas de Iraq, Afganistán y Libia.

¿La defensa que EEUU necesita o la que se puede permitir?

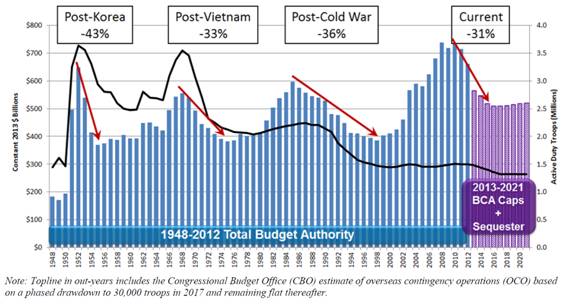

A diferencia de anteriores presidencias, el nuevo presidente no tendrá la defensa que pueda desear, sino la que se pueda permitir. Esto no significa que EEUU vaya a dejar de ser una potencia militar –está varias décadas por delante en poder militar de cualquiera de sus posibles competidores– sino que ya no volverá a contar con los recursos ilimitados de los que ha dispuesto en los últimos años. En enero de 2009, el entonces secretario de Estado de Defensa, Robert Gates, declaró ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado que “la espita de gasto de defensa que abrió el 11-S se estaba cerrando” y que se tendrían que tomar “decisiones difíciles”. Pese a ello, el Departamento de Defensa ha tratado de evitarlo con propuestas presupuestarias para 2010 y 2011 que representaban incrementos del 2% y del 1% en términos reales. Pese a ello, los fondos disponibles se han reducido en los últimos años y ahora se ven abocados a una doble reducción. Según refleja la Figura 1, el presupuesto de defensa, que se incrementó un 40% durante la década que siguió a los atentados del 11-S en 2001, ha iniciado una caída debido a las restricciones impuestas por la Ley de Control Presupuestario de 2011 (BCA): 487 billones de dólares entre 2012 y 2021, a los que se podrían añadir otros tantos entre 2013 y 2021 (el denominado secuestro) si los legisladores no se ponen de acuerdo sobre una reducción general del déficit.

Figura 1. Principales reducciones presupuestarias

Fuente: C.A. Murdock, K, Sayler y R.A. Crotty (2012), “The Defense Budget’s Double Whammy”, CSIS, 18/X/2012.

En conjunto, y comparada con las grandes reducciones anteriores, representaría una caída del 31% inferior a todas las precedentes, lo que podría considerarse normal y no justificaría las alarmas que han sonado antes de la campaña electoral. Sin embargo, un análisis más detenido de las cifras revela una progresiva reducción de los fondos disponibles para mantener el liderazgo de las fuerzas armadas estadounidenses debido a que el crecimiento de los gastos de personal, operaciones y mantenimiento apenas dejará fondos para modernizar el material a partir de 2020. Esta situación, unida a la inflación (el incremento de costes entre 2001 y 2011 excluyendo el resto de factores alcanza el 35%) junto con la rigidez de otras partidas presupuestarias (el presupuesto de defensa constituye aproximadamente la mitad del gasto federal discrecional), obligaría a una revisión completa de la estructura de la fuerza, personal y operaciones, lo que condicionaría sus posibilidades de empleo. Esto permite al futuro presidente retrasar las decisiones difíciles para otras presidencias posteriores pero le obliga a reducir la capacidad militar, su empleo o ambos a corto plazo.

Durante la campaña electoral, los candidatos se han referido al impacto inmediato de las reducciones –criticándolas (Romney) o relativizándolas en el tiempo (Obama)– pero no se han planteado ningún cambio estructural de cara al futuro. El candidato republicano ha reiterado el ideario republicano que asocia las cuestiones de defensa con la grandeza del país, el poder militar y la respuesta contundente a quienes desafían los intereses nacionales de EEUU. Consecuentemente, se ha limitado a criticar las reducciones presupuestarias del presidente, su efecto sobre la estructura de fuerzas, los programas de armamento y la capacidad de liderazgo y realizar propuestas en sentido contrario: algunas concretas, como incrementar el gasto hasta el 4% del PIB (ahora estaría en torno al 3,8%) o el número de soldados en 100.000; otras genéricas, como prescindir de personal civil del Departamento de Defensa antes que reducir el personal militar y aumentar la atención social a los veteranos o los incentivos al reclutamiento militar. El candidato Obama resta importancia a la caída presupuestaria porque su reducción se distribuye en una década y porque se compensará en parte con la reducción de las operaciones. Sin embargo, como presidente, reconoció en enero de 2012 ante el Pentágono que la situación económica condicionaría la estructura de fuerzas y no al revés. Esto significa que una vez pasada la campaña electoral, y si son coherentes con su campaña electoral, Barack Obama se verá obligado a acomodar su estrategia a los medios disponibles mientras que Mitt Romney se vería obligado a revisar los presupuestos para sostener la base militar e industrial que reivindica.

¿La defensa como ha sido siempre o como empieza a ser?

Las desavenencias y divergencias constatadas en las últimas operaciones militares entre los países occidentales reflejan un cambio en la cultura estratégica de las sociedades occidentales en relación con el uso de la fuerza. Hasta ahora, ese cambio parecía circunscrito a los países europeos, pero existen indicios de que esos cambios también se producen entre la sociedad estadounidense. Según la última encuesta Transatlantic Trends de 2012, el 68% de los encuestados estadounidenses sería partidario de la salida (el 44%) o la reducción de fuerzas (el 24%) en Afganistán, una cifra muy aproximada a la de los europeos (el 75%) que –salvo excepciones– siempre se han mostrado renuentes al uso de la fuerza (léase combatir a los talibán). En la misma encuesta se constata una disminución de quienes consideran la guerra a veces necesaria para evitar injusticias: de un 84% en 2003 a un 74% en 2012, una reducción sostenida que rebaja el uso de la fuerza como instrumento de la política exterior, un cambio de cultura estratégica por el que ya han pasado otras sociedades. Del mismo modo, la profesionalización de los ejércitos y la internacionalización de los conflictos distancian el uso de la fuerza de la realidad social, lo que va reduciendo su base de apoyo. Así, una encuesta del Pew Research Center de septiembre de 2011 constata que la población más joven tiene menos antecedentes militares entre sus familiares directos (el 33% de la población entre 18-29 años) que la generación de los candidatos (el 79% entre 50 y 64 años), lo que favorece un mayor distanciamiento o neutralidad estratégica de la población.

Este cambio cultural no sólo se refleja en las encuestas sino en la actuación de la propia Administración encargada de emplear la fuerza. Si se analiza el proceso de decisiones que condujo a la intervención militar de Libia en 2011, mientras los responsables militares y de inteligencia desaconsejaron la participación, el presidente Obama acabó cediendo a la presión de los sectores valedores de la responsabilidad de proteger, liderados por su secretaria de Estado, Hillary Clinton, tras lo que se enfrentó al Congreso, que consideró que la intervención excedía a los poderes atribuidos al presidente por la War Powers Resolution. Esta discusión invertía la tradición legislativa en la medida que una presidencia demócrata defendía los poderes ejecutivos del presidente frente a unos legisladores republicanos que exigían rendición de cuentas, lo que evidencia el cambio cultural en marcha. El cambio puede acelerarse en la medida que los futuros presidentes tengan en cuenta esos indicadores a la hora de adoptar decisiones. Si cambia el patrón de actuación, ningún futuro presidente debería implicarse en un conflicto armado de alta intensidad, de larga duración o enviar a tropas al terreno si no quiere enfrentarse a una oposición social y política significativa, incluso si la operación se realizaba bajo la legitimación de Naciones Unidas u otra organización como la OTAN. Por el contrario, tendría más fácil una intervención limitada que implicara escaso riesgo de personal y se limitara al lanzamiento de misiles de crucero, bombas de precisión o el empleo de aviones no tripulados (drones) y fuerzas de operaciones especiales sin ocupar el terreno. Este es el patrón experimentado ya en Afganistán, Pakistán, Yemen, Libia y Somalia, el previsible en Siria y Sahel, y el que potencia las sanciones contra Irán en lugar de recurrir a la fuerza (según la encuesta anterior, sólo el 18% de los encuestados favorece la acción militar directa, frente al 32% que apoya las sanciones).

Si lo anterior es correcto, esta tendencia perjudicaría más a la agenda “dura” de seguridad que propone el candidato Romney –enfrentarse a los problemas directamente y por la fuerza– que a la agenda “blanda” que propone prorrogar el candidato Obama, porque la segunda puede desarrollarse mediante medios no militares (negociaciones, coaliciones, acciones encubiertas, inteligencia…) mientras que la primera precisa recursos militares y protagonismo político. La idea de delegar el liderazgo (leading from behind) es una lección aprendida de la guerra libia, donde el presidente Obama encontró que era más viable apoyar desde detrás las acciones de terceros que liderarlas directamente, mientras que el candidato Romney prefiere recuperar el camino nostálgico de la unipolaridad.

Todavía, la cultura estratégica estadounidense goza de buena salud y de amplio apoyo popular, tanto por razones familiares como ideológicas o económicas. Según la Asociación de Industrias del Espacio y la Defensa, el efecto combinado de las reducciones y el secuestro podría costar al sector un millón de puestos de trabajo de los aproximadamente cinco que genera y, según una encuesta de octubre de 2012 del Pew Research Center, el 56% de los encuestados desaprueba una reducción de los gastos de defensa frente al 44% que la aprueba. Esto justificaría la renuencia de los candidatos a proponer cierres de bases o recortes de pedidos, algo a lo que se oponen con mayor vehemencia los candidatos locales, pero algo debe estar ocurriendo para que se acepten los recortes en defensa (lo más importante de la Ley de Control Presupuestario de 2011 no es que se redujera el gasto militar, sino que la reducción fuera aprobada por mayoría de ambos partidos en las dos cámaras).

Conclusiones: La defensa estadounidense ha culminado un ciclo que la llevó a la guerra contra el terrorismo tras los atentados de 2001 y ha entrado en un proceso de transición hacia otro que implica un repliegue estratégico desde escenarios tradicionales como el europeo y el mediterráneo a los de Asia-Pacífico y Oriente Medio, junto con un reequilibrio entre los instrumentos militares y los no militares, duros y blandos, con los que ejercer su influencia.

El futuro presidente puede abanderar este proceso de transición, abandonando estrategias y estructuras de fuerza heredadas y sustituyéndolas por otras que adapten la defensa al cambiante escenario estratégico. Pero a diferencia del ciclo anterior que surgió tras el cataclismo de los atentados, el nuevo viene de la mano de un declive económico progresivo que no exige cambios presupuestarios radicales y en el que EEUU goza de una ventaja militar que tiene asegurada para varias décadas. Por ello parece difícil que algún presidente estadounidense imprima un giro excesivo a la política de defensa o que admita que su país deba correr algunos riesgos con tal de equilibrar su balanza de gastos e ingresos. Por eso las decisiones sobre defensa se acabarán presentando como reestructuraciones virtuosas que producirán mejores resultados con menos recursos. Este distanciamiento entre medios y objetivos ya se refleja, por ejemplo, en la introducción presidencial al documento de la Secretaría de Defensa, Sustaining US Global Leadership: Priorities for the 21st Century Defense, aparecido en las mismas fechas. En ella, el actual presidente se mostraba dispuesto a que el poder militar prevaleciera en todos los escenarios de conflicto posibles y a que las fuerzas armadas estadounidenses siguieran siendo las mejor formadas, conducidas y equipadas de la historia a pesar de verse obligado a recortar el presupuesto federal de Defensa y a complementarlo con otros instrumentos diplomáticos, de inteligencia, desarrollo o seguridad territorial. Las decisiones difíciles –casar ambiciones con recursos– quedan a cargo de los niveles de responsabilidad inferiores, donde los planificadores militares se han visto obligados a reducir más las tropas terrestres (72.000 del Ejército y 20.000 de los Marines) que las aéreas y navales ya que, según las orientaciones del Pentágono, se ha descartado mantener estructuras de fuerza diseñadas para operaciones de estabilización prolongadas y a gran escala con una disminución de fuerzas terrestres.

Ambos candidatos deberían tener en cuenta que una estrategia es algo más que una visión de gobierno, una visión que se desborda en las campañas electorales y que se sosiega cuando se accede al gobierno. El que resulte vencedor tendrá que revisar la estrategia de seguridad nacional y al casar fines y medios verá que los medios duros de influencia no son ya ni tantos ni tan eficaces como lo han venido siendo, por lo que su estrategia deberá adecuarse y rebajar su nivel de ambición. Es bastante probable que los legisladores eviten el secuestro y pospongan su entrada en vigor para más adelante, por lo que se apagarán las alarmas de los que anunciaban una pérdida inminente de preeminencia militar. No obstante, todos deberían analizar los cambios profundos que comienzan a detectarse en la cultura estratégica de la población estadounidense y de sus representantes, no vaya a ser que en las próximas elecciones en lugar de hablarse poco de la defensa sea políticamente incorrecto mencionarla, como ya ocurre en otros procesos electorales occidentales.

Félix Arteaga

Investigador principal de Seguridad y Defensa, Real Instituto Elcano