Mensajes clave

- El mundo transita de un orden internacional dominado por Estados Unidos (EEUU) hacia un escenario donde China se consolida como una potencia capaz de desafiar la primacía estadounidense.

- La retórica del America First y las políticas proteccionistas han alterado las reglas del juego, marcando el fin del orden liberal internacional basado en reglas y la emergencia de un mundo donde predomina la ley del más fuerte y una competencia global que evoca la “Trampa de Tucídides”.

- Para disciplinar el análisis de los posibles escenarios, se emplea un modelo de Teoría de Juegos donde interactúan cinco bloques: EEUU, China, aliados de EEUU, aliados de China y países neutrales. EEUU y China pueden elegir entre colaborar, replegarse o la confrontación abierta. Cada opción tiene efectos distintos sobre su proyección e influencia global.

- Los aliados tradicionales, en especial en Europa, afrontan tres opciones: mantener su alineamiento con EEUU, alinearse con China u optar por una autonomía estratégica que no implique aislamiento, sino diversificación de relaciones comerciales y geopolíticas, reforzando vínculos con países neutrales y emergentes. Los países neutrales, por su parte, tienen la capacidad de jugar con ambos bloques, lo que podría alterar de manera significativa el equilibrio de poder internacional.

- Las simulaciones cuantitativas muestran que el repliegue y la confrontación entre potencias hegemónicas pueden generar costes asimétricos, afectando a los países en competencia, a sus socios y a la estabilidad global. Esta dinámica no cooperativa amenaza con generar un sistema inestable, con consecuencias profundas para la economía, la democracia y los valores compartidos a nivel mundial.

Análisis

1. Introducción

Durante décadas, el sistema internacional se caracterizó por la posición hegemónica de EEUU, consolidada tras la Segunda Guerra Mundial y reforzada después de la desintegración de la Unión Soviética (URSS) en 1991. Sin embargo, la reemergencia de China como actor esencial de las dinámicas económicas, políticas y militares globales ha comenzado a desafiar el predominio estadounidense, algo que comenzó a ser apreciable durante la primera Administración de Donald Trump en 2017 y que se ha intensificado desde su regreso a la Casa Blanca.

En los escasos meses transcurridos desde su retorno a la presidencia, se ha producido un cambio radical en comparación con administraciones precedentes, tanto en el plano de la retórica como en el de la economía y la política exterior. Sus políticas proteccionistas, su repliegue ante compromisos globales y la imposición de aranceles a aliados y rivales han provocado una incertidumbre elevada, mientras que sus decisiones de política exterior recuerdan cada vez más los modos de la política de fuerza del siglo XIX.

La narrativa del America First y su convicción de que las reglas e instituciones del orden liberal –Organización Mundial del Comercio (OMC), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial– han operado en contra de los intereses estadounidenses, están poniendo en marcha una dinámica disruptiva del viejo orden internacional. Un viejo orden que ha muerto –como afirmó el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en su sesión de confirmación en el Senado–, mientras el nuevo no acaba de nacer. Pero se intuye. Y recuerda en exceso a la noción histórica de la “Trampa de Tucídides”: una potencia hegemónica declinante teme el ascenso de una potencia emergente y, por ello, pone en marcha una estrategia de decisiones y acciones que conducen a fuertes tensiones dentro del sistema, de las que no se sabe cuál será el resultado final. La única certeza es que en el proceso habrá ganadores y perdedores, y que todos los participantes se verán forzados a revisar sus estrategias. Siempre es posible, por cierto, caer en el “Dilema del Prisionero”, cuando la serie de acciones y reacciones conduce a un equilibrio en el que todos pierden.

2. El “gran juego” contemporáneo: más de dos jugadores

La pregunta central de este análisis es cómo van a responder los países –en especial aquellos que han sido aliados históricos de EEUU o se sitúan en posición neutral– ante un orden en transformación y bajo creciente inestabilidad económica y geopolítica.

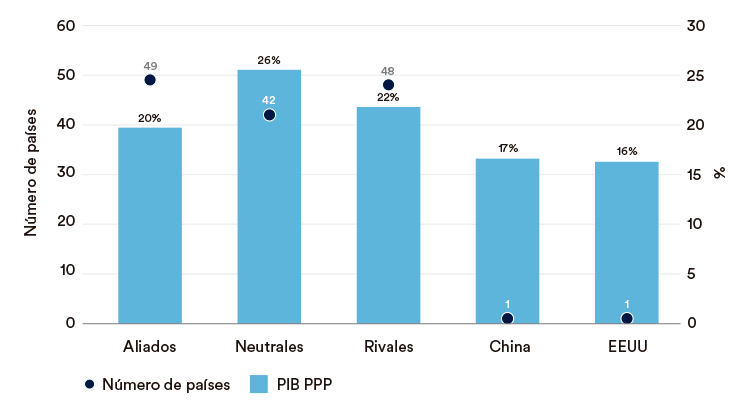

Para aproximarnos a esa cuestión, planteamos un modelo de Teoría de Juegos con los siguientes jugadores: las dos potencias hegemónicas (EEUU y China), el bloque de aliados de EEUU, el de los aliados de China –que llamamos “rivales”– y el grupo de países no alineados o neutrales. Para asignar los países a cada bloque hemos definido como “aliados/rivales” aquellos países que en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han votado sistemáticamente a favor/en contra de las posiciones americanas y como “países no alineados o neutrales” aquellos que en torno a la mitad de las veces han votado a favor de EEUU y la otra mitad en contra.

Figura 1. Número de países y peso en el PIB mundial por cada bloque (datos en US$ PPP)

Para cada bloque de jugadores hemos construido una extensa base de datos económicos, financieros, militares y de poder blando que nos ayudarán a cuantificar los impactos de las estrategias alternativas de los participantes en el juego.[1]

De momento, y para dimensionar la proyección exterior de cada bloque en el punto de partida, en la Figura 2 se presentan los valores que cada bloque tiene en el Índice Elcano de Presencia Global.[2] Para facilitar la comprensión, en el índice global se utiliza la cifra 100 para el último valor disponible, por lo que los datos se interpretan como la cuota de presencia exterior que tiene cada país en dicho índice. Es importante destacar que el índice no mide tamaño ni poder, sino “algo” más: cómo un país se proyecta al exterior en términos económicos, militares y de poder blando.

Figura 2. Índice Elcano de Presencia Global: pesos relativos

Los datos de la Figura 2 permiten extraer algunas consideraciones relevantes. La primera es que todavía hay una brecha significativa en los pesos relativos de las potencias hegemónicas: EEUU no sólo lidera el “orden global” por casi 10 puntos porcentuales –29 frente a 20 de China–, sino que también es el líder en los tres componentes del índice. En el índice económico y militar duplica a China y en el de poder blando le aventaja por un margen de ocho puntos porcentuales. La segunda es que el peso de los aliados de EEUU es virtualmente idéntico al de la potencia hegemónica: 28% frente al 29% de EEUU. El origen algebraico del “empate” es revelador: se basa en la hegemonía muy marcada de EEUU en los componentes militar y de poder blando. En el componente económico, los aliados tienen mayor presencia que el propio EEUU. La tercera observación es que los aliados de China –los rivales– tienen una posición en el Índice Elcano de Presencia Global muy baja: apenas un quinto del de China. Es decir, son aliados con presencia externa “débil” en términos absolutos y más aún cuando se les compara con los aliados de EEUU. Finalmente, los neutrales no son estratégicamente un residuo: prácticamente son similares en peso a China y suponen un más de la mitad del índice de EEUU. Si se unieran a los aliados de EEUU, serían un bloque con el mismo peso que la suma de las dos potencias hegemónicas. Evidentemente, esta eventualidad es altamente improbable porque exigiría tener una gobernanza capaz de manejar una coalición de más de un centenar de países.

3. Los clústeres de la geopolítica

Para validar la pertenencia a los distintos bloques que surge del análisis de la votación en la ONU, utilizamos un modelo econométrico para estimar para cada país las elasticidades de su Índice Elcano a las variables que hemos seleccionado para evaluar su peso económico, su apertura al exterior y sus poderes militar y blando. Con técnicas de clustering se han validado las agrupaciones que surgían del análisis de votación en la ONU ya que la correlación entre las dos jerarquizaciones es virtualmente del 100%. La Figura 3 muestra los tres clústeres que ha sido detectados. El eje horizontal representa el grado de alineamiento con el voto de EEUU en la ONU mediante un indicador que integra la coincidencia y la persistencia de ese posicionamiento, mientras que el eje vertical indica la pertenencia a uno de los tres clústeres identificados.

Figura 3. Clústeres de países, según sus proyecciones militar y económica y el grado de alineamiento con EEUU

En la zona superior de la Figura 3 (clúster I) están los países que combinan una significativa capacidad económica con un peso militar elevado o, en algunos casos, un marcado perfil de influencia geopolítica. Entre ellos, se encuentran claramente diferenciados en la parte izquierda superior los países del golfo Pérsico (Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Baréin) con elevados recursos económicos y una creciente proyección militar o de seguridad. También sobresalen naciones europeas muy desarrolladas como Dinamarca, Suiza, Austria, Suecia y España, junto a economías robustas como Singapur y Australia. Este clúster incluye, en gran medida, economías sólidas que respaldan una política de defensa relevante o ejercen influencia notable en asuntos internacionales.

El segundo clúster, parte central de la figura, incluye las potencias tradicionales: el Reino Unido, Alemania, Francia y Japón. Estas naciones se caracterizan por combinar un peso económico sustancial con instituciones de defensa consolidadas y un historial de liderazgo en organismos multilaterales. Asimismo, aparecen en este segundo clúster, Rusia y la India en posiciones intermedias, reflejando que, aunque poseen una fuerza militar considerable y un tamaño económico significativo, su situación en la izquierda de la figura refleja su no alineamiento con EEUU. En nuestra clasificación original, la India es un país neutral o no alineado, y Rusia uno de los pilares del bloque de los rivales.

En la franja inferior aparecen los países emergentes que tienen economías de tamaño medio o en crecimiento, junto con estructuras militares o defensivas de alcance regional. Aquí encontramos a un grupo variado que va desde países latinoamericanos como México, Colombia y Chile, hasta Estados africanos como Egipto, Sudáfrica, Etiopía y Nigeria, pasando por países de Asia como Pakistán, Filipinas e Indonesia. Es un clúster heterogéneo que, no obstante, comparte el rasgo de encontrarse en vías de diversificar su economía e incrementar su relevancia internacional, ya sea a nivel económico o geopolítico. Los situados más a la izquierda en nuestra terminología son rivales y a medida que nos movemos hacia la parte central de la figura van apareciendo los países neutrales. En la parte derecha aparecen aliados como Polonia, Portugal y la República Checa.

4. Teoría de Juegos y potencias hegemónicas

La actual situación geopolítica de rivalidad entre EEUU y China se adapta como un guante a la esencia de la Teoría de Juegos. Se trata de un “juego” no cooperativo, que se desarrolla secuencialmente y en la que en cada tirada cada uno de los protagonistas se esfuerza por maximizar sus ganancias y minimizar sus pérdidas. Es el llamado supuesto de racionalidad de todos los jugadores. Cada jugador tiene un número finito de estrategias y los jugadores, a medida que la partida se va desarrollando, desvelan sus estrategias de forma simultánea o secuencial. Dada la idoneidad aparente de este marco analítico a la situación geopolítica actual, se ha desarrollado un modelo que es un juego de suma cero, iterativo y en el que las estrategias de EEUU y de China cambian a lo largo de los periodos sucesivos en respuesta a los comportamientos del rival.

La “victoria” la definimos como un equilibrio en el que China consigue que su ratio relativo al de EEUU en el Índice Elcano de Presencia Global se sitúa en torno a 1 frente al 0,6 que tiene hoy. El objetivo de EEUU es evitarlo y seguir manteniendo el liderazgo. En ese marco, asumimos que las dos potencias hegemónicas pueden adoptar tres estrategias:

- Colaborar, estrategia que caracterizó el mundo hasta la primera Administración Trump.

- La que llamaremos MAGA, consistente en replegarse y aprovechar todos los recursos para redirigirlos al fortalecimiento de las capacidades domésticas.

- La confrontación entre potencias hegemónicas, que sería el nivel siguiente a la estrategia MAGA. La confrontación supone que las dos potencias se cierran entre sí e interrumpen sus flujos económicos.

Con la ayuda de las elasticidades estimadas en el modelo econométrico se construye una matriz “imaginaria” de pagos del juego que parece estar detrás del movimiento MAGA. La Figura 4 resume los resultados que se obtienen y ofrece una sólida –y racional– explicación sobre por qué EEUU ha optado por implosionar desde dentro el viejo orden mundial.

La Figura 4 representa la matriz de pagos entre China y EEUU en dos momentos del tiempo. Las columnas azul oscuro corresponden a los “cobros” de EEUU en las distintas estrategias alternativas y las de color azul claro a los cobros de China. Los números son los porcentajes de crecimiento del Índice Elcano de ambos países respecto al periodo previo.

Figura 4. EEUU y China: realidades y percepciones del ayer y del mañana (EEUU antes y después de MAGA)

“Cómo lo veían en los años 2000” representa la matriz de pagos que entonces EEUU creía que estaba generando su decisión de apoyar a China con su integración en la economía mundial propiciando la cooperación y su ingreso en la OMC. La lectura de los datos de ese bloque apunta a que EEUU aceptaba que colaborar con China, ésta iba a aumentar su posición en el Índice Elcano de Presencia Global en un 13%, una tasa que era superior a la que ellos mismo conseguían: un 11%. Pero, aun así, aceptaba ese recorte de diferencial, además de por convicciones, porque si confrontaba con China los beneficios que ellos obtenían (7%) eran inferiores a los que se producían en el escenario de colaboración. Para la evolución del propio índice de EEUU, el trade-off entre colaborar y cooperar era alto: cooperando conseguía una mejora del 57% y el “precio” que pagaba por acomodar un crecimiento rápido del índice de China era bajo: la ratio de crecimiento China/EEUU en el escenario de colaboración era 1,18 y en el de confrontación 0,85, un diferencial de 0,3 puntos por el que recibía un crecimiento de su índice de cuatro puntos (de 7% a 11%).

“Cómo ven hoy lo que pasó” reinterpreta con los ojos MAGA aquella época. En primer lugar, se reducen drásticamente los beneficios de colaborar tanto para EEUU como para China, lo que es consistente con la desconfianza del movimiento MAGA frente a las ventajas del comercio. EEUU en lugar de crecer 11% ahora se observa que sólo lo hizo en 9% y China, en lugar de progresar 13% sólo avanzó 7%. La consistencia de esa matriz de pagos retrospectiva y “revisada” con la realidad medida por las estadísticas es un misterio, pero no el más importante: lo relevante es el mensaje de las dos siguientes columnas que nos cuentan que si EEUU hubiera confrontado entonces le hubiera ido mejor (de 11% a 13%) y a China mucho peor: de 13% a 5%, lo que confirma que MAGA siempre ha pensado que confrontar es mejor que cooperar.

“Cómo temía MAGA que fueran los años 2020” se recoge en las cuatro siguientes columnas. Mantener la cooperación hubiera llevado a un agravamiento de la asimetría en el reparto de los beneficios de esa estrategia “buenista”: EEUU hubiera crecido 9% frente al 16% China. La razón que sugiere el modelo es que China les estaba “engañando” porque en lugar de ser un socio leal al sistema era un “polizón” de sus reglas: las aprovechaba a su favor y no se sometía a sus obligaciones. La asimetría entre los beneficios que extraía y los costes que soportaba le estaba permitiendo cerrar la brecha de presencia global respecto a EEUU a un ritmo tan acelerado que en dos o tres décadas acabaría por ser la potencia hegemónica indiscutible.

Lo interesante de las dos siguientes columnas es que, con las reglas del viejo orden, la confrontación era aún peor: tanto EEUU como China perdían un 56% al pasar EEUU de 9% a 4% y China de 16% a 7%. La inferencia es clara: no alcanza sólo con confrontar, sino que había que cambiar las reglas del juego.

Es lo que se representa en las dos últimas columnas: “Cómo ve MAGA el futuro”. Con el nuevo orden internacional que se está diseñando en Washington, EEUU será otra vez un líder fuerte –creciendo al 15%– y China un rival que sólo avanzará un 4%. Eso en un escenario de colaboración, porque si el que finalmente se impone es el de confrontación –como sería previsible– EEUU acelera su avance y, paradójicamente, China, que tendrá que volcarse con sus aliados, los neutrales y quizás los exaliados de EEUU, conseguirá avanzar más rápido porque será a ellos a quienes “engañará” o de quienes extraerá “renta” en el sentido clásico del término.

Hay una razón adicional que explicaría por qué EEUU decidió moverse a MAGA. Es lo que en Teoría de Juegos se llama la “sombra del futuro”: la anticipación de que el juego estratégico tiene varias rondas y que hay que pensar cómo los incentivos y los costes de cada estrategia pueden variar a tu favor y en tu contra. Cuando el juego se percibe como un proceso lento y predecible, el factor de descuento del futuro es bajo: todo se puede rectificar sin que los “errores” sean fatales. Pero cuando el futuro de acelera, la tasa de descuento sube exponencialmente y las acciones que se toman en el presente valen más. En ese escenario –similar al que describió Tucídides en el siglo V a. de C.–, es mejor prevenir que curar: si tu hegemonía puede ponerse en peligro porque China puede anticiparse con una acción económica, tecnológica o militar a la que no puedas responder, la opción racional es actuar primero, calcular después.

Las inferencias de esta simulación son incómodas para quienes creemos en los juegos de suma positiva. Si para EEUU el objetivo es la hegemonía indiscutida, MAGA es más racional que lo que se suele pensar: China pierde más que EEUU. Además, el nuevo equilibrio al que conduce es más estable que lo que desearíamos muchos. La razón es simple, los valores absolutos de las pérdidas de China son menores que las ganancias relativas de EEUU, por lo que el sistema en su conjunto puede estar –aunque no sea seguro– mejor que en el mundo pre-MAGA. Aun en el caso de que ese margen entre beneficios y costes sea estrecho e incierto, quien ha puesto en marcha el juego anticipa que el cambio de reglas y la incertidumbre afectarán todavía más a la potencia hegemónica rival y al resto del mundo que a ella. Llegados a ese punto, el mundo entero comienza a sentir los shocks y tiene que revisar sus estrategias. El juego se hace global.

5. Las otras piezas del tablero

La pregunta que habría que hacer a quienes impulsan MAGA es si sus planes incluyen que los aliados y rivales, pese a los costes que van a tener que soportar, se van a seguir comportando exactamente igual que en el pasado. La respuesta, desde el punto de vista de los intereses de los países que constituyen las otras piezas del tablero es rotunda: harían mal si voluntariamente esa fuera su respuesta estratégica.

Para probarlo, en el modelo hemos asumimos que, si bien inicialmente los jugadores secundarios son dependientes de las políticas que EEUU y China decidan sobre los bloques –si colaboran con ellos, se aíslan de ellos o si los confrontan– en las fases posteriores tienen teóricamente tres alternativas:

- Fidelidad: consiste en reforzar los lazos con la potencia hegemónica histórica, aunque ahora esta exija un mayor esfuerzo de lealtad o, incluso, pueda imponerle costes explícitos como aranceles o tributos de vasallaje a sus aliados.

- Desvinculación: básicamente es el de-risking europeo. La constatación de que la potencia hegemónica está elevando el precio exigido por pertenecer a su bloque y que la deserción no conlleva costes punitivos inaceptables; conduce al alejamiento de su esfera de influencia. Se puede pensar en ella como una versión de la Autonomía Estratégica.

- Cambio: la tercera sería un caso extremo; convencidos de que la potencia hegemónica va a ser derrotada, hartos de sus tributos de vasallaje y de sufrir medidas discriminatorias y arbitrarias, la única opción es cambiar de bando y de potencia hegemónica.

Si bien la segunda opción se puede considerar como viable a corto y medio plazo, es poco probable que constituya una solución estable. La razón es simple: la elasticidad de las exportaciones (0,4) es tan elevada que, sin los mercados de EEUU y China, mantener los niveles de presencia global y de prosperidad es muy poco probable.

No consideramos como opción “Europa Fortaleza”. Para seguir siendo Europa –con sus valores– el bloque debe estar en el mundo y para ello sólo hay un camino fuera de las potencias hegemónicas: reforzar las alianzas con los neutrales. Llamarle a ese escenario “Tercera potencia hegemónica”, es decir, la transformación de Europa en el tercer grande de la liga en términos de presencia global, es una abierta exageración producto del voluntarismo. Pero tiene sentido considerarlo en el contexto del modelo como opción a largo plazo, aunque sólo sea para poner de manifiesto que es una estrategia superior a la de cambiar de potencia hegemónica y optar por China.

5.1. La estrategia de los aliados

Los shocks los dimensionamos en función de la volatilidad de las variables que vamos a usar como canal de transmisión de las perturbaciones a las que sometemos el modelo. Esas variables –es decir, la tasa de variación de esas variables, ya que el modelo está estimado en logaritmos– son el PIB, el gasto militar, las exportaciones y el poder blando. La variable que como consecuencia de esos shocks cambia es el Índice Elcano de cada uno de los bloques o potencias hegemónicas. Todos esos impactos los estimamos con la ayuda de las elasticidades previamente calculadas.

Los aliados –en concreto, los europeos– si se enfrentan a un shock de baja o moderada intensidad anticipan que la estrategia de fidelidad tiene efectos negativos inequívocos sobre el PIB y el sector externo. Ahora bien, puede que todos o parte de esos costes sean menores permaneciendo junto a la potencia hegemónica tradicional que los que generan las estrategias alternativas. La condición para que ese sea el resultado es que la potencia hegemónica decida ser benevolente y ayude a enjugar parte de los costes. Una posible vía es que garantice el acceso a sus tecnologías, pero el más decisivo es que renueve su pacto de protección en defensa y seguridad. Como sugieren las elasticidades estimadas, este factor es el que mayor impacto negativo tiene sobre su posición en el Índice Elcano de los aliados: cada 1% de aumento del gasto militar genera una caída de 0,5% en el Índice de Presencia Global. Por tanto, si no es necesario invertir en defensa porque eres un “polizón” del gasto de tu protector, permanecer fiel puede ser una estrategia racional, aunque implique sofocones emocionales y de reputación. Máxime, si esos ahorros te permiten mantener o aumentar el gasto social, reducir los impuestos y mejorar la sostenibilidad a medio plazo del déficit y de la deuda interna. La cohesión interna puede ser más fácil de mantener.

Esta suerte de minimización de pérdidas conlleva además dos ventajas añadidas: garantiza que no habrá sobresaltos y, sobre todo, que no habrá que incurrir en costes de adaptación a un nuevo modelo. El coste es también obvio: aumenta tu dependencia de una potencia hegemónica que está dispuesta a modificar las reglas de forma inesperada, arbitraria y no negociada. El impacto neto de los shocks postulados de PIB, exportaciones, gasto militar y poder blando es una caída del Índice Elcano de los aliados del 1,4%, superior a las caídas que registran las dos potencias hegemónicas: EEUU un 0,7% y China un 1%.

Si bien el modelo predice es que en el caso de los aliados los impactos de los shocks globales se multiplican, este no es el caso ni para los neutrales ni para los rivales. Los neutrales porque pueden seguir confiando en sus exportaciones y los rivales porque transforman el shock global en un impulso de su presencia externa al ser capaces de apalancarse en el crecimiento de la potencia hegemónica con la que conviven.

Si los aliados optan por su autonomía estratégica y gradualmente desvincularse del que hasta ahora ha sido su protector, el escenario tiene consecuencias económicas y de seguridad. Las económicas se generan en dos ámbitos: el menor acceso al mercado de la potencia hegemónica supone un shock negativo sobre sus exportaciones que, a su vez, se traduce en una mayor caída del PIB que introducimos exógenamente en el modelo

Además, para que la desvinculación –el de-risking– sea creíble es necesario invertir en adaptación al nuevo escenario y ello no necesariamente tendrá efectos positivos inmediatos El neto de todo ello es que el PIB se contrae un 1% sobre el escenario base y las exportaciones el doble que en el escenario de fidelidad. Pero el efecto más importante se genera en gasto militar y, en menor medida, en el poder blando. Los aliados ahora tienen que comenzar a pagar por su defensa, lo que conlleva un coste significativo: 0,7% de caída del índice. Si se le añade el menor acceso a la tecnología de la potencia hegemónica, el neto de todos los shocks es una caída del -2,6% en el Índice Elcano. Este valor no significa que buscar la autonomía sea peor estrategia que mantenerse fiel. En modo alguno. Los que realmente significa es que hay costes hundidos en el vuelco estratégico porque no tienen alternativa inmediata para sustituir el mercado americano con otro mercado.

De hecho, la lección que se puede extraer es que una “Europa Fortaleza” es costosa en términos económicos y de defensa. El Mercado Único es un mercado de dimensiones insuficientes para sostener los niveles de bienestar y renta de la Unión Europea (UE). Para asegurar ese objetivo, hay que buscar nuevas alianzas comerciales y financieras, y seguir internacionalizándose.

De ahí la tercera opción: acercarse a los neutrales y tratar de formalizar con ellos una alianza más estrecha que, a largo plazo, puede acabar emergiendo como una nueva potencia hegemónica: una suerte de tercera vía. Está muy lejana porque no hay gobernanza capaz de gestionar una federación de más de 50 países muy heterogéneos entre sí. Pero el incentivo de gradualmente moverse hacia esa mayor cooperación es elevado: el efecto sobre las exportaciones puede ser muy positivo y reducir a la mitad el impacto negativo sobre el PIB. Estos dos efectos permitirían financiar la profundización de la inversión en defensa y seguridad. El neto de esta alternativa estratégica, aunque no accesible a corto plazo, sería el único escenario positivo de todos los que el modelo contempla: un 0,6% de aumento en el Índice Elcano.

La peor opción es el cambio de potencia hegemónica: sustituir Washington por Pekín. La razón es que los efectos positivos de las exportaciones y del poder blando –por acceso a las tecnologías de la nueva potencia hegemónica– no serían capaces de compensar los fuertes costes que la adaptación a la potencia hegemónica llevaría consigo y que se estiman en un -1,6% en el PIB y en el -1,7% en el gasto militar. La caída neta de presencia –un 2,8%– es la más alta de las que genera el modelo.

La Figura 5 presenta todos los escenarios de la simulación que hemos realizado. Las barras azul oscuro corresponden al escenario en el que las potencias hegemónicas están abiertas a colaborar con el resto de los jugadores. Las barras azul claro el escenario en el que el nivel de tensión entre ellos sube hasta el punto de que ambos deciden concentrase en sí mismos y se desentienden o se cierran frente a los demás jugadores, incluso sus aliados. Este último es el escenario de todos contra todos.

Figura 5. Un juego de suma negativa para los bloques

5.2. La estrategia de los “neutrales”

Los neutrales tienen dos opciones: seguir siendo equidistantes respecto a las potencias hegemónicas y comportarse tácticamente acercándose a aquellos jugadores que les ofrezcan más ventajas o anticipar que los mundos bipolares siempre acaban “perjudicándoles” y que es preferible comenzar a construir una relación más fuerte con los antiguos aliados de EEUU.

En un mundo de shocks suaves en el PIB, el gasto militar, las exportaciones y el poder blando –es decir, con volatilidades de menos de 1,5 desviaciones típicas en estas variables– las dos opciones dan resultados similares, por lo que es poco probable que si no aparecen incentivos fuertes para cooperar con los “huérfanos políticos” se muevan decididamente en esa dirección. El pasado existe y hay demasiadas recriminaciones hacia los europeos –tanto históricas como recientes– como para que, en ausencia de mucha valentía y liderazgo político en ambas partes, el equilibrio se mueva a cooperar abiertamente. El arma negociadora de los europeos debería ser conceder a los países neutrales un acceso preferente al Mercado Único europeo para que pudieran asegurar avances en PIB y en mercados externos.

En todos los escenarios contemplados, los rivales se aprovechan del mantenimiento de la cooperación con su potencia hegemónica, China, y viven un mundo aparentemente apacible y estable: su índice global aumenta un 1,3%. Si las potencias hegemónicas se cierran a la cooperación con los bloques, el resultado es catastrófico para aliados y rivales. Sus pérdidas se espiralizarían porque los efectos compensadores tanto de la apertura como del poder blando se esfumarían y tendrían que enfrentarse solos a los gastos militares y la contracción del PIB. Es el escenario que, como se ha indicado antes, describen las barras azul claro de la figura. En un mundo de shocks severos o drásticos, la estrategia dominante es muy probable que fuera la de confrontación entre potencias hegemónicas y de éstas con el resto del mundo: un escenario de todos contra todos. Mejor no analizarlo y confiar que jamás nos veremos enfrentados a él. Sería un mundo que no reconoceríamos y en el que, probablemente, a muchos no nos gustaría vivir.

6. El optimismo de la voluntad

El ejercicio de simulación realizado no pretende vaticinar lo que, en un momento tan convulso e incierto como el actual, puede ocurrir. Tan sólo busca, de manera simplificada, trazar escenarios y analizar las consecuencias que podrían derivarse de las estrategias que hoy se consideran posibles. Nada más.

El análisis confirma la inestabilidad del orden global y la dificultad de volver a la situación anterior (post Guerra Fría). La retórica proteccionista y la confrontación comercial impulsadas por EEUU han supuesto un golpe al multilateralismo, pero el repliegue también genera riesgos para la propia hegemonía estadounidense: abre la vía a que China ocupe espacios vacantes y atraiga a socios comerciales deseosos de un mercado alternativo.

Creemos que todo parte de una lectura parcial y grotescamente simplificada de la realidad que fatalmente lleva a la conclusión de que las reglas del sistema que la propia potencia hegemónica diseñó están siendo utilizadas contra ella, no sólo por la potencia rival en ascenso –China, un país que en su visión siempre ha engañado y de facto ha sido un polizón interesado del sistema–, sino por sus propios aliados. Cuando se llega a esa conclusión, la única salida es que se dinamite al sistema desde dentro.

Los escenarios de juego no cooperativo pueden conducir a resultados subóptimos para todos. Aun así, la incertidumbre actúa en favor de EEUU en tanto puede forzar a sus aliados a seguirle, por miedo a los costes de desertar. Del lado de China, si no maneja bien sus vulnerabilidades podría verse perjudicada por represalias, restricciones financieras y retrocesos en el libre comercio que ha sustentado su crecimiento.

En Europa se abren debates estratégicos sobre gasto militar y autonomía tecnológica, pues la dependencia de EEUU en ambos frentes reduce su margen de maniobra. La opción realista de independencia total es difícil, pero sí cabe reforzar la posición negociadora incrementando cooperación con los neutrales y buscando una diversificación inteligente de mercados.

La existencia limitaciones en la metodología utilizada no compromete fatalmente el objetivo que desde el principio anunciamos que perseguíamos: tratar de disciplinar con análisis riguroso y datos el debate y los relatos que inevitablemente nos atosigarán en los próximos meses, sino años.[3]

Las únicas certezas que hoy tenemos es que estamos ante un cambio profundo en el orden internacional y que ese cambio es complejo, conlleva riesgos y tiene consecuencias no sólo sobre nuestra renta per cápita o tasa de inflación, sino también –sobre todo– sobre la democracia, las libertades, la estabilidad interna de los sistemas políticos, y, en definitiva, sobre los valores de la totalidad de las sociedades del mundo.

Nuestro modelo de Teoría de Juegos y los datos que de él hemos derivado confirman que los riesgos y los potenciales cambios son muchos y tienen costes que no se repartirán de forma simétrica: habrá ganadores y perdedores, no sólo entre los países, sino también dentro de los países. Si hubiera que resumirlos apuntaríamos a cuatro:

- La ventaja estructural de EEUU. Su autosuficiencia energética y la centralidad de su sistema financiero le otorgan un “poder de negociación” superior para imponer aranceles o restricciones de acceso a su mercado.

- La dependencia china de insumos y energía. Pese a su amplia base manufacturera, China depende hasta ahora de la importación de materias primas y de tecnología sensible, lo cual la obliga a cuidar las relaciones con aliados y sobre todo con los aliados de EEUU y los países neutrales.

- El papel de los neutrales como la India y potencias emergentes latinoamericanas. Podrían bascular entre uno u otro bloque según les convenga, generando así incentivos de “compra de apoyo” por parte de las potencias hegemónicas o bien formar alianzas propias con potencias regionales.

- Los costes diferenciados para Europa. La UE, como principal bloque de aliados, sufre un fuerte dilema: seguir bajo el paraguas de seguridad de EEUU con escaso margen de negociación o embarcarse en una autonomía estratégica cuyos costes de implementación no son triviales.

La Teoría de Juegos ofrece un marco analítico propicio para el análisis de estos comportamientos porque se centra en el estudio de escenarios no cooperativos en los que los jugadores no tienen información completa de lo que van a hacer los otros protagonistas del juego. Además, los modelos pueden incorporar sucesivas iteraciones que permiten a los protagonistas ir cambiando sus estrategias. Exactamente eso es lo que creemos que va a ocurrir: estamos sólo en el comienzo de la partida y, en los meses venideros, vamos a ver cómo se vuelven a repartir las cartas y se juegan otras manos. Todo con mucha incertidumbre, miedos y riesgos.

Pero pasará, y ese futuro revelará que Europa tiene los recursos, el conocimiento y la legitimidad histórica para participar en la construcción de un orden internacional más equilibrado y sostenible. La pregunta que los europeos tenemos que hacernos no es si debemos emprender esta transformación, sino cuándo empezamos y cómo podemos aplicarla de la manera más efectiva posible.

[1] La descripción detallada de la metodología usada se podrá consultar en un Documento de Trabajo que, con el mismo título que este artículo, será publicado por el Real Instituto Elcano en las próximas semanas.

[2] El Índice de Presencia Global del Real Instituto Elcano es una herramienta analítica que mide la proyección internacional de cada país en tres dimensiones: militar, económica y poder blando.

[3] Las limitaciones del análisis son significativas: la política no está en el escenario –lo que algunos interpretarán que es un naíf determinismo económico–; la incertidumbre y las crisis no desempeñan un papel explícito, si bien operan vía intensidad de los shocks, y se asume que los jugadores son racionales. Puede que todo combinado sea realmente excesivo, pero permite que el lector vaya eliminando el supuesto que más le incomoda.

Técnicamente, está basado en unas elasticidades que se han derivado de un mundo que ya no existe y que se han asumido constantes a lo largo de las sucesivas iteraciones. Como ya se ha mencionado, en el modelo no caben ni la incertidumbre, ni la aparición de shocks exógenos que transformen las relaciones analizadas de arriba abajo. Pero precisamente ese es el escenario más probable: que se produzcan innovaciones tecnológicas o reacciones sociales que cambien la naturaleza de juego de suma cero en el que hoy estamos sumidos. Ejemplos de este tipo de shocks podrían ser la Inteligencia Artificial general y la computación cuántica, pero también shocks energéticos positivos y negativos, y conflictos armados que adquirieran naturaleza global y afecten al comportamiento de las potencias hegemónicas y los jugadores secundarios.

Otra debilidad del análisis es el tratamiento de los bloques como coaliciones homogéneas, algo que evidentemente no es real. Las coaliciones son de hecho muy heterogéneas, tienen intereses no sólo distintos sino a veces contrapuestos y no siempre –más bien casi nunca– se van a comportar como si fueran un único agente, con una única función y enfrentado a las mismas restricciones. Este tema de la estabilidad de las coaliciones lo analizaremos en un próximo trabajo.

La carencia existencial del ejercicio es su incapacidad para estimar los posibles beneficios de todo este gran juego. El análisis se realiza con base en Índice Elcano de Presencia Global y no sabemos si el hecho de que aumente o disminuya –y cómo lo haga– tiene efectos positivos, negativos o indiferentes sobre la prosperidad, la sostenibilidad y la seguridad de la humanidad.

No podemos decir nada sensato sobre el significado de esos cambios. Lo que sí podemos hacer, asumiendo que es mejor que el índice aumente en lugar de caer, es preguntarnos cuál es la lógica que mueve a Trump y su Administración a implosionar el viejo orden sin estar en condiciones de asegurarse que en el nuevo mundo estarán mejor que en el viejo. La respuesta a esta cuestión la da el “Dilema del Prisionero”.